一、引入

《游戏设计艺术》这本书六百多页,读书会本来该1月底组织,结果一拖就拖到了现在。

除了春节、放假等安排之外,这本书的读书会怎么开一直让我感到头痛。作为组织者,我一般会做好充分的准备,但针对这本书……很难。

棘手的地方有二。

第一,我虽然会打游戏,但并不是深度体验者,游戏只是我众多娱乐方式中的一个。《游戏设计艺术》是一本高屋建瓴的书,以介绍理念为主。按照我对读书会的预期,最好的讨论方式应该是结合例子进行的。

但是,我发现脑子里面并没有什么好例子。每个游戏都有值得分析的细节,但作为一名玩家,可能并不会想这么多。

第二,这本书的写作形式很像是一个checklist,甚至《学霸笔记》。它的每一章都提供了一个或者多个专门的“透镜”,帮助设计游戏的人换一个视角来思考自己的作品。

甚至,在每一章的结束部分,作者还专门梳理了一个自查清单:

可以看出,这本书最好的利用方式是在游戏设计的过程中,当做字典随时翻翻,对照着自己的半成品研究一下如何改进。如果游戏设计者觉得翻书太麻烦,还可以在App Store下载这本书配套的App:

不过,不从事游戏设计的人也能从中获得不少启发,毕竟这本书涉及了心理学、市场营销、设计、人类学等众多领域的知识。

以往的读书笔记,我会思考如何融会贯通地梳理,甚至会避免对书中的内容做太多重复性的介绍。这一次打算换个方式。既然原书是一本子弹笔记,我打算碎片化地摘录一些让我觉得有所触动的“moment”。

二、倾听

这本书的英文原文在某些地方比中文翻译有韵味,所以摘录的时候也一并放上了原文。因为我懒得找中文的译本了,所以中文翻译是让gpt代劳的,勉强看看。

The most important skill for a game designer is listening.Game designers must listen to many things. These can be grouped into five major categories: team, audience, game, client, and self.

Well,what do we do when we listen? We tip our head to one side—our head literally lists, as a boat at sea. When we listen deeply, we put ourselves in a position of risk. We accept the possibility that what we hear may upset us and may cause everything we know to be contradicted. It is the ultimate in open-mindedness. It is the only way to learn the truth. You must approach everything as a child does, assuming nothing, observing everything, and listening as Herman Hesse describes in Siddhartha: To listen with a silent heart, with a waiting, open soul. Without passion, without desire, without judgment, without rebuke.

游戏设计师最重要的技能是倾听。游戏设计师必须倾听许多事物,可以分为五大类:团队、受众、游戏、客户和自我。

那么,当我们倾听时,我们该怎么做呢?我们把头倾向一侧——头像船在海上一样倾斜。当我们深入倾听时,我们置身于风险之中。我们接受我们听到的可能会让我们心烦意乱,并可能导致我们所知的一切被否定。这是最彻底的开放心态,是学习真理的唯一途径。你必须像一个孩子一样对待一切,不假设任何前提,观察一切,并像赫尔曼·黑塞在《悉达多》中所描述的那样倾听:用沉默的心灵,带着等待的、开放的灵魂倾听。没有激情,没有欲望,没有评判,没有指责。

这可能是我最喜欢的一段之一,特别是最后那句来自《悉达多》的引用。没有激情,没有欲望,没有评判,没有指责。

这本书中,相当大的篇幅都在讲倾听。用目前比较时髦的表述来说,对应的可能是“用户思维”。然而,“倾听”这个词为设计的过程增添了不少灵魂的华彩,有一种人和人之间深切互动的感觉。

我一向认为,好的倾听首先要做到“无我”。心理咨询师培训手册中常常会强调,咨询师应当像是一张白纸一样,摒弃多余的自我关注。从我接触到这个原则开始,就在努力向这个方向靠拢。简单的心境,反而能做出更有效的回应。

倾听是一种享受,此刻“我”忘记自我,忘记世界上的一切其他,所聚焦的只有“你”所说的那一件事。

当然,前面说的一般是人和人之间的互动。对于一名设计师而言,不仅要向外了解玩家、用户,还要向内探索内心。IGN满分神作《蔚蓝》的制作者Matt Thorson制作游戏的初心便是自身焦虑、抑郁情节的加重,《蔚蓝》传递给玩家们“要照顾好自己”这一信息的同时,也是Thorson不断与自己和解的过程。

游戏之所以是艺术或者接近艺术,就在于其中可创造的空间非常大。设计者往往需要在玩家和自己所想要的东西之间找到一个平衡点。倾听自己,理解他人,跟踪市场……这是不独属于游戏设计领域的上佳守则。

三、内驱力的双重面向

这本书没有直接提及内驱力,但我认为可以用这个词来总结,并且可以分成两个方面。

第一是作为游戏设计师(或者读者)的个人成长方面。

The major gift is love of the work. This might seem backward. How can love of using a skill be more important than the skill itself? It is for this simple reason: If you have the major gift, the love of designing games, you will design games using whatever limited skills you have. And you will keep doing it. And your love for the work will shine through, infusing your work with an indescribable glow that only comes from the love of doing it. And through practice, your game design skills, like muscles, will grow and become more powerful, until eventually your skills will be as great, or greater than, those of someone who only has the minor gift. And people will say, “Wow. That one is a truly gifted game designer.” They will think you have the minor gift, of course, but only you will know the secret source of your skill, which is the major gift: love of the work.

There is only one way to find out if you have the major gift. Start down the path, and see if it makes your heart sing.

最主要的天赋就是对工作的热爱。这可能听起来有些反常。怎么会工作的热爱比技能本身更重要呢?原因很简单:如果你拥有对设计游戏的热爱,你将会用你所拥有的有限技能来设计游戏,而且你会一直这样做。因此,你对工作的热爱将会为你的工作注入一种无法言喻的光辉,这种光辉只有热爱工作的人才会得到。通过不断练习,你的游戏设计技能会不断精进,最终会像拥有技能天赋的人一样强大,甚至更胜一筹。人们会说,“哇,那个才是真正有天赋的游戏设计师。”他们想当然地认为你有技能方面的天赋,但只有你知道你技能的来源其实是对工作的热爱。

只有一种方法能够找出你是否拥有这份最主要的天赋——踏上这条道路,看看是否让你心情愉悦。

工作上的任务不一定能让人喜欢起来,但是工作所研究的问题与方向,如果能是一个人的兴趣所在,想必会让人充实又幸福。所谓的“进一寸有进一寸的欢喜”便是如此,自我驱动的前进是最快乐的——即使它没什么固定的方向可言。

对于内驱力所带来的快乐,书的作者也有所涉及:

When we work, we do it because we are obligated to. The less obligated you are to do something, the more it feels like play.

我们工作是因为我们有义务去做。你对某件事的义务感越少,它就越像玩耍。

第二是游戏设计或产品营销中如何运用动机理论。

在这里首先要介绍一下内在动机和外在动机。简单而言,外在动机的存在会让我们为了任务/事件之外的原因完成它们。例如,为了达到更高的好友段位而努力联机。内在动机的存在则会让我们仅仅为了自身的乐趣、意义、感受而完成任务。

一般而言,外在动机只会持续到外部激励消散之前的那一刻,而内在动机会相对持久。某些情况下,外在动机的加强甚至会减损内在动机,这就是“过度理由效应”。当人们原本出于内在动机而进行某项活动时,如果外在激励突然出现,就会减弱他们对该活动的热情。

从个人角度而言,这是我最喜欢的社会心理学效应之一。《游戏设计艺术》这本书的作用是帮助我从全新的角度理解这个效应。

有些游戏中会设置完整、明确且科学的目标体系,如《纪念碑谷》。《纪念碑谷》最终极的目标是让公主归还几何体,拯救王国的百姓,游玩过程中玩家需要不断完成阶段性关卡,通过解谜继续前进。

还有一些游戏则不会,如《饥荒》。据说,Clay制作初始原型时尝试过设置一系列任务,以帮助玩家入门。这些任务的确能很好地帮助玩家快速了解游戏的玩法,但Clay逐渐发现玩家过度专注于这些任务,避免做任何冒险的事情,以防任务失败。更糟的是,任务一做完,他们就失去了动力。最终,他们取消了任务,改成了界面引导。

对此,我的猜测是,开放世界探索游戏往往会更注重激发玩家的内在动机,有固定流程的解谜、闯关游戏则需要合理地设置一些奖励机制、外在引导,甚至是来自游戏之外的激励。

四、定义不重要

常年经受课堂教育的同学应该已经对PPT的结构十分熟悉。一般而言,每节课的前几张都要介绍概念,给它们下定义。

对此,本书的作者是这样说的:

The whole point of defining these terms is to gain new insights. It is the insights that are the fruits of our labors, not the definitions.

定义这些术语的意义在于获得新的见解。真正的成果是我们努力之后得到的东西,而不是定义本身。

上面这段话是他在讨论“游戏是什么”这一章中说的。在追求精确性的领域,定义的作用是框定讨论的范围与对象,防止不同频的交流。但是,如果统一的定义不是讨论某个问题的前提,寻求定义的过程就可以变成自我探索、深入思考的入口。定义是表象,看法是本质。

别人的定义不重要,重要的是自己的。

五、正确理解问题

It is crucial that you get the problem statement right — if you make it too broad, you might come up with designs that don’t meet your true goal, and if you make it too narrow (because you were focusing on solutions instead of the problem), you might cut yourself off from some clever solutions because you assumed that a certain kind of solution was the only valid one for your problem.

重要的是确保你正确理解了问题——如果你把问题描述得太笼统,可能会导致设计方案与真正的目标不符合;如果你把问题描述得太狭窄(因为你关注的是解决方案而不是问题),可能会使自己错过一些好的解决方案,因为你认为某种方案是你问题的唯一有效解决方式。

这一段之所以被我摘录出来,是因为正好是在烦恼的时候看到的。当时为了什么问题而困扰已经想不起来了,但读到此处时的豁然开朗至今记忆犹新。

烦恼的时候常常会无意中陷入“滑梯谬误”——因为a问题可能无法解决,所以b问题可能会出现,在未来导致无法承受的c后果。在这一过程中,原先对a的担忧逐渐被绝望、郁闷的心情所代替。然而实际上我们面对的暂时只是a。

要想解决问题,需要先审视问题。“我的问题不是c,而是a”“我可以暂时不考虑e、f,因为它们本质上也是a问题的延伸”。认清问题的本质之后,再考虑解决方案,防止将目光过度聚焦于某一条路上。

高三的时候,有一个不认识的助教对我说:“说实话,很多事情没有我们想得那么重要。”不知为什么,这句话一直被我记到现在。

六、共情

Johan Huizinga在《游戏的人》提出过一个著名观点:游戏是现实世界之外的维度,有自己的规则。在游戏世界中获得的体验与现实是有区隔的,此种分离能更好地帮助我们应对现实世界的焦虑、不安。这是共情对于玩家而言的意义。

对于设计师而言,共情则是增强用户体验,增加弧光的最佳要素之一。游戏所能给玩家带来的深刻体验大概分两个方面:第一是玩法设计,好的玩法能调动玩家的心流,让他们获得回馈感、成就感和满足感;第二是剧情或体验设计,包括世界观架构、背景故事和角色的设计等。良好的共情要素能帮助设计者传递自己的想法,让玩家真正体会到游戏的核心,并受到触动。

共情可以分为情感共情和认知共情。前者以感受为出发点,后者则更接近于“可理解性”,指能够理解他人的思维模式、意图和动机等。构建情感共情和认知共情的要点基本都是换位思考。对此,华特·迪士尼的故事可以放在此处作为一个例子。

1954年,华特·迪士尼参与了迪士尼乐园的建设全程。他常常会在乐园内突然蹲在地上专心地凝视,过一会再走几步,又再次蹲下。对此,他的解释很简单——没有别的办法看到孩子眼中的迪士尼乐园。

One of the best ways is to use your power of empathy to put yourself into their place.

其中一种最好的方法是利用你的共情力量,将自己置身于他们的位置。

游戏这一特殊载体具有互动性、沉浸性,能帮助玩家更好地进入别人的心灵世界。这方面的好例子是《Hellblade: Senua’s Sacrifice》。

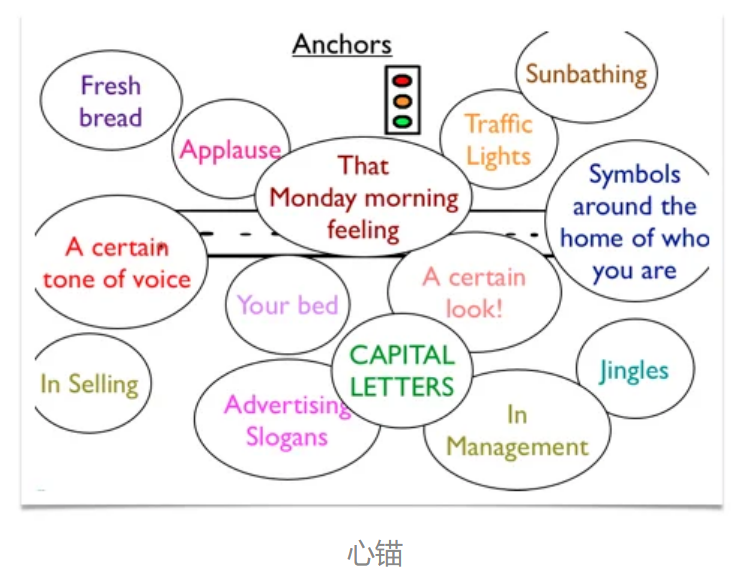

《Hellblade》采用了北欧和凯尔特传说作为背景,重点是探索女主角塞娜的内心世界,展现她与精神疾病的斗争。可以说,Ninja Theory通过植入主角内心的声音,迫使玩家和塞娜融为一体。正是在不停歇的画外音碎碎念、不断侵袭的感染,以及让人倍感疲惫的精神错乱体验中,玩家建立了强烈的情绪体验,留下了“心锚”。

七、最后

(一)

我宣布要读这本书的时候,业内人士很惊讶:

这篇文章写到这里就进入尾声的原因也是很显然的——再写下去就会进入设计方法论的环节,具体地拆解剧情、机制、元素、体验、美学……我不想做游戏策划,所以并不希望从这些方面切入进行更深的思考。更何况,游戏设计应当也是实践为重的,详细地掌握抽象的方法论对于落实自己的想法不一定有帮助。

这次读书会,软磨硬泡请来了一位在游戏公司认识的策划人士。他在读书会上说了一段令我感触颇深的话:

“这本书是我刚入行的时候看的,当时的感觉也和大家差不多,觉得哇他这个好厉害啊。实际上现在再回头想想,游戏设计没有他说得这么复杂,关键还是要自己动手做。”

Game design is not a set of principles, it is an activity. You could no sooner become a singer, pilot, or basketball player by reading a book than you could become a game designer. There is only one path to becoming a game designer, and that is the path of designing games—and more to the point, designing games that people really like.

游戏设计不是一套原则,而是一种行为。你无法通过阅读一本书就成为歌手、飞行员或篮球运动员,就像你无法通过阅读一本书就成为游戏设计师一样。成为游戏设计师的唯一途径是设计游戏——更确切地说,是设计人们真正喜欢的游戏。

(二)

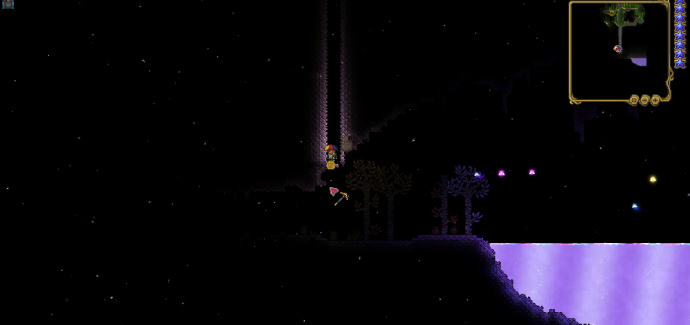

在本文的最后,放一个让我最近感到十分触动的游戏体验片段,和《泰拉瑞亚》有关。

《泰拉瑞亚》是一款沙盒游戏,玩法很简单,基本上就是挖矿/采集-建造-战斗。

有一天,在地下劳作的时候,突然进入了微光世界。有一瞬间周围的石块、泥土都不见了,取而代之的是漫天星辰。遥远的画面处,有流星掉落。身边的矿石世界没有消失,只是隐匿进了黑色的夜空,平平无奇的石块此刻也闪耀起了微弱的光芒。

再往下,五彩斑斓的光芒变得更加清晰。美丽的仙灵在湖面上飞舞,留下泛着光的痕迹。

走进微光湖的瞬间,物理限制都消失了,玩家在一片黑暗中快速下坠,仿佛也化身成为星辰中的一颗。

大约一秒的时间,就掉回了普通的地下世界,刚才的一切就像是梦。

无法形容这短暂的旅程所给我带来的震撼。关于美、死亡,甚至是抽象的理想主义,都能从中找到隐喻——仿佛来自现实乃至于虚拟世界的一切都在那短短的几秒内消散,而“我”终于只需回到星空中。