一、常见情形

(一)成年人冒充未成年人

成年人冒充未成年人的方法一般为使用未成年人亲友的身份证件,在充值、购买后申请退款。此种行为违反诚实信用原则,如果游戏厂商有证据证明相关账号的实名注册、人脸认证、充值时间、账号改名及留言内容等方面与未成年人身份不符,可以对退款诉求予以驳回。

5岁幼儿给游戏充值过万?游戏公司被起诉,法院审理后发现事有蹊跷……

上海市嘉定区人民法院认为,原告主张系争游戏账户下所有充值行为均系未经父亲易先生同意而进行的,并以此为依据提出本案诉请,原告对此应负有举证责任。然而,原告在庭审中明确其无法提供直接证据,其提供的游戏截图等证据又不足以证明其上述主张。

同时,综合系争游戏账户的创建时间和方式、支付宝充值方式、充值次数和时间、角色名多次更换、平台内留言、游戏参与程度等诸多细节来看,对原告父亲易先生所称的系争游戏账号注册人、使用者、充值者仅为5岁的原告以及原告未经父亲同意进行所有充值的主张难以采信。

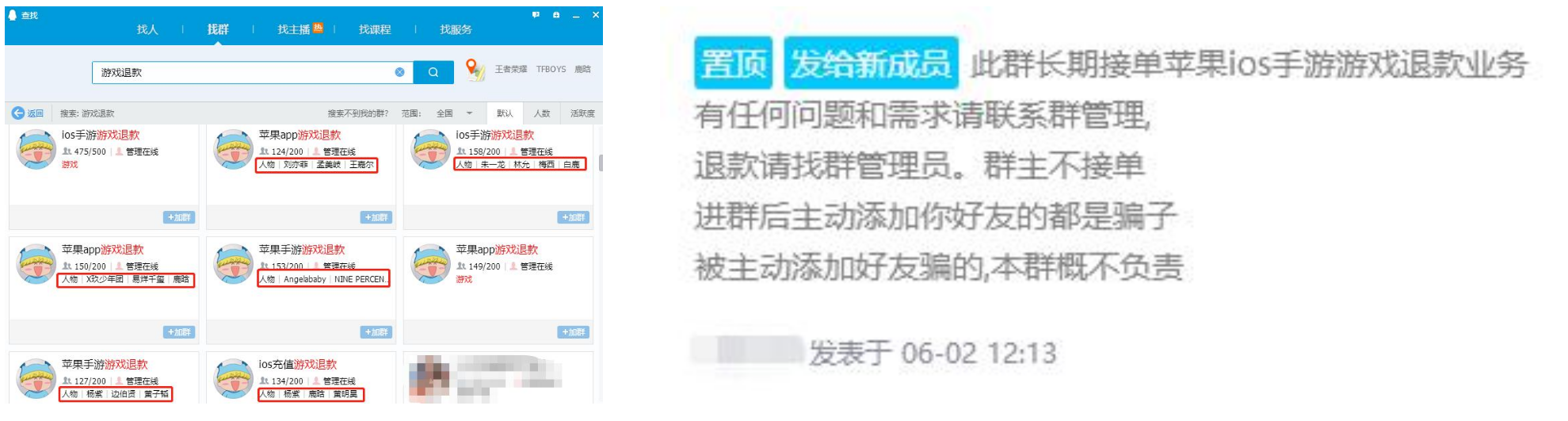

(二)黑灰色产业

各大厂商开通退款途径后,催生了大量黑灰产业团伙,手续费目前基本定在20%的退回费用。成功率较高的退款理由包括未成年人误操作、游戏闪退、道具丢失等。在“未成年人退款吧”中,存在大量黑产团队的跟帖。

黑灰产业团伙以非法占有为目的,利用未成年人充值退款机制,使用欺骗手段,骗取相关费用,如果达到数额要求,可能涉及诈骗罪。相应地,明知黑灰产业团队的所作所为仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助行为的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。

(三)未成年人恶意退款

未成年人恶意退款的问题需要的协商成本相对更高,因为其在形式上是符合“未成年人亲自申请退款”的条件的。但是,部分年龄相对偏大的未成年人出于利用的故意,多次申请退款,或频繁更换账号退款,违背了退款机制设置的本来目的。

实践中,厂商一般会定点与未成年人及其监护人协商,签订《退款承诺函》等文件。签订后,未成年人后续的充值行为将被视为得到了监护人的同意,厂商可以驳回异常的退款申请。

二、合规相关

(一)法院的裁判重点

1. 交易行为的实施主体是否为未成年人

账号的交易方式、频率、时间

资金归属

如果是正常的未成年人充值,资金来源一般都可以追诉到亲友。

(2020)沪0114民初16809号案

法院认为,有关案外人微信账户充入的充值金额,原告的证据(原告监护人账户与案外人账户的资金流水往来记录)可以与充值记录相印证,能够指明资金的来源,可推定系原告操作,故亦按无效行为处理。

账号在游戏中的具体行为轨迹

游戏产品的目标玩家群体是否涵盖未成年人:1)明确的适龄提示;2)用户画像分析。

未成年人实施该交易行为是否取得其监护人的同意

交易行为是否与该未成年人的年龄、智力、精神健康状况相适应

网游服务提供者是否存在过错

(1)实名认证+合理识别措施

依据:《国家新闻出版署关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》《未成年人网络保护条例》《未成年人保护法》《信息安全技术 人脸识别数据安全要求》

(2)未成年人的监护人是否存在过错

部分案件中,法院通过认定运营方和监护人的过错程度来酌定责任比例,从而确定应返还的数额

(2020)粤01民终6372号

法院认为,该案监护人的过错包括三种:其一,未就未成年人的网络沉迷行为及充值付费行为进行有效监管的过错;其二,未尽个人身份信息和财产秘密信息谨慎管理义务的过错;其三,发现未成年人大额充值行为后未及时采取合理措施的过错。

监护人的过错程度过高时,法院可能会支持运营方

(2018)京03民终539号

监护人的行为表明了其对未成年人的大额网络交易持放任态度,应认定构成对相关交易行为的默认或追认,相关交易行为有效。

(二)合规要点

履行法定的实名认证义务:1)实名注册;2)第三方认证

增进技术手段,综合消费内容特征、用户注册信息、账号行为特征、账号社交互动情况、流水转账等特征进行严格身份识别,确认是否为本人行为

【注意】根据国家标准《信息安全技术 人脸识别数据安全要求》,原则上不能对未满14周岁的未成年人进行人脸识别

e.g. 60周岁以上的疑似未成年人游戏行为;异常充值行为

规范未成年人限额服务

e.g. 单次服务上限;设立未成年人特别退款流程及时止损

与恶意退款的未成年人及其监护人签订承诺函,或协商采取其他措施

(2021)京0491民初48480号

原告(成年人)购买虚拟礼物后反悔,通过平台未成年人退费渠道申请退费,因该平台设置了账号资产冻结措施,相关礼物在冻结期间过期,原告遂起诉要求赔偿相应损失。法院认为,平台采取措施具备合理必要性,无需承担赔偿责任。(2022)粤1972民初19828号

未成年人监护人签署退款承诺书后,未成年人再次充值并诉求退款。法院认为,承诺书有效,未成年人的后续充值行为应当视为得到了监护人的认可,不予退款。