目录

引言

这两天有两件事引起讨论。

第一件是某公司的外包员工因在公司大群的不当发言被当场开除。

第二件是华为针对外包招聘作弊产业链的雷霆整顿措施。据报道,被开除的涉事正式员工通过替考、泄题、伪造材料等手段,帮助外包员工通过考核,并形成“入职后每月抽取3000元回扣”的灰色利益链条,涉案金额高达6700万元。另有成都某部门负责人被曝直接拍卖OD岗位,内推费达2万元/人,部分员工为晋升行贿数十万元。

这两天也有被开除员工出来发声,承认违反了华为的规定,存在作弊、替考等现象,但主要原因是基层的一线员工也背负着招人的KPI。如果招不到人,绩效就会受影响。

各行各业严重依赖外包已经不是什么秘密,甚至有媒体打出了“80%岗位外包”的标题。

前面提到的两件事,第一件事除了再次警醒成年人要为自己的言行负责之外,也侧面反映出 开掉一个外包是多么容易。第二件事让人窥见华为绩效压力、反腐决心的同时,也将 “付费求职”的黑色现实摆在了面前。

左手边,是 “外包岗位狗都不去”的谆谆劝告。

右手边,是打开boss直聘一搜发现 “全是外包”,为了得到一个外包工作倒贴几万的冰冷现实。

从来都是人适应环境,没有环境适应人。讨论这种现象合不合理意义不大,更重要的是了解更多信息,形成自己的判断逻辑。

这篇文章主要从法律的角度谈谈“外包”。

1 | 注:下文可能会把企业将某项业务或项目委托给第三方公司完成的行为称“发包”,这只是为了方便表述,与法律性质无关。 |

一、此外包非彼外包

对于“外包”这个词,日常生活中有两种比较常见的用法:

第一种情况特别复杂,举几个生活中的例子:

- 专门为大厂提供、交付人力资源服务的公司,他们在宣传、招聘的时候说的很可能是:“我们这是为xx公司提供服务的外包岗哦。”

- 外包公司与发包公司签订合同,约定承包产品生产线上所有的检测岗位,工作地点是发包公司的车间。为了维护车间的环境,外包公司的员工也需要身穿防护服,不允许携带电子产品进入,出入要刷发包公司的卡。外包公司将这个岗位称为“xx公司的检测岗(外包身份入职)”。

- 画画的小工作室,长期与游戏公司团队合作,每个新版本都负责banner的设计。工作室没有别的业务,专心伺候一个主子,公司给工作室成员配置了飞书账号,但不设置固定工位。

- 专业的人力资源公司,长期与某个大厂开展合作,输送软件研发人才。求职者打开公司的介绍页面,发现简介中写道:“提供人力资源外包服务”。

- 律所挂出招聘帖,招的居然是法务。定睛一看,JD中写明要派驻到xx企业。

- 面试到最后一轮了,面试官突然轻描淡写地说:“不好意思哦,集团的hc没有批下来,这个岗位和我们长期合作的第三方企业签约能接受吗?”

- ……

以上的每一种,在招聘软件或者求职者、招聘者的口中,都可能会顶着“外包岗”的名字出现。但是,背后的法律性质很不一样,相对地,也可能侧面影响求职者的职业发展前景。

所以,先从第二种情况切入,因为比较简单。

一、业务外包

《企业内部控制应用指引第13号 — 业务外包》第2条规定:

本指引所称业务外包,是指企业利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。

本指引不涉及工程项目外包。

1 | 注:工程项目的情况特殊,本文也不专门讨论了。 |

对于图中第二种情况的解读,关键要看“这个”指的是什么。换句话说,重点是发包出去的对象——可以是具体的产品生产、制造,也可以是某种服务,这正是 制造业外包和 服务外包的重要区别。

如果发包的对象是实物产品,比如汽车零部件、电子设备、服装加工等,那么它通常属于制造业外包。制造业外包的特点在于,企业将生产过程中的某些环节(如原材料采购、零部件制造、整机组装)交给第三方公司,以降低成本、提高产能或优化供应链。苹果公司将iPhone的生产外包给富士康,就是典型的制造业外包。

“制造业外包”这个说法是有法规文件支撑的——部门规章中出现一次,地方性法规中出现多次。

如果发包的对象是非物质性的服务,比如客服支持、软件开发、财务会计等,那么它就属于服务业外包。例如,许多企业将IT维护或客户服务外包给印度的BPO公司,就是服务业外包的典型案例。

和“制造业外包”不同, “服务外包”的来头不小——《中小企业促进法》中出现一次,全国人民代表大会文件中出现六次。

古早的国务院文件《工业转型升级规划(2011—2015年)》中,还给“服务外包”大致地分了个类:

鼓励发展信息技术外包服务(ITO)、业务流程外包服务(BPO)和知识流程外包服务(KPO),扩大服务对象和业务规模。

这几年随着时代的发展,业务流程外包服务项下又出现了人力资源外包(HRO)和法律服务外包。前者已经得到了人社局的书面承认,后者还没有。

简单来说,业务外包分为制造业外包和服务外包,根据提供的服务内容又可以将服务外包分为多个类型。业务外包和劳动用工没有关系,只是企业为了经营的目的,将自己的一部分业务或项目发包出去。承包企业选用哪些员工来做、怎么做,原则上自行决定即可,重点是及时交付相关的成果或对所提供的服务质量负责。当然,发包企业毕竟是甲方,在工作过程中肯定会提出各方面意见,甚至要求调整人员,但一般不影响法律性质。

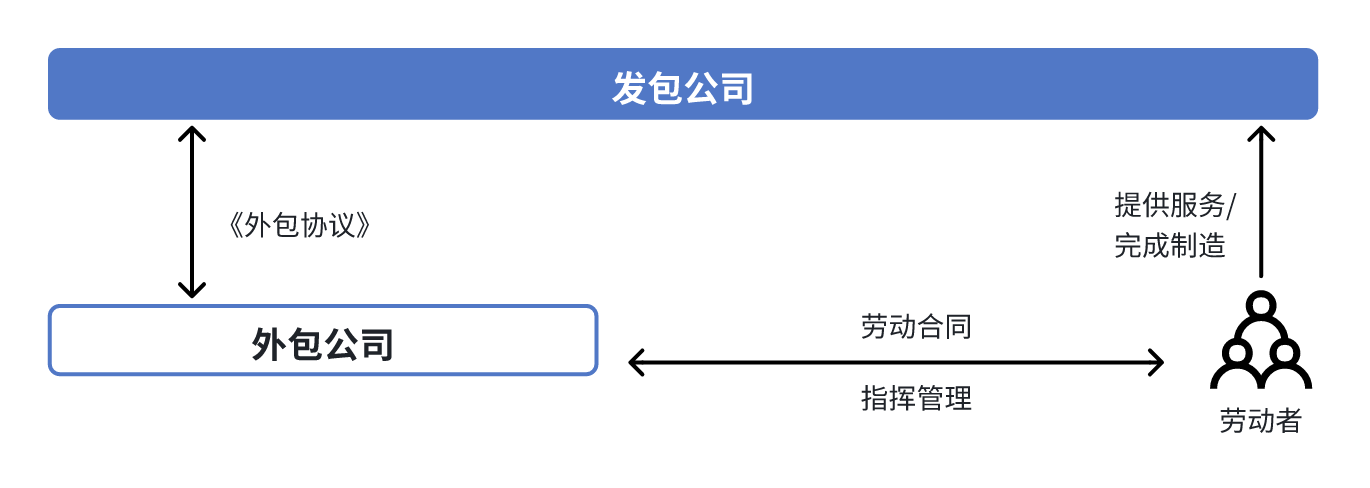

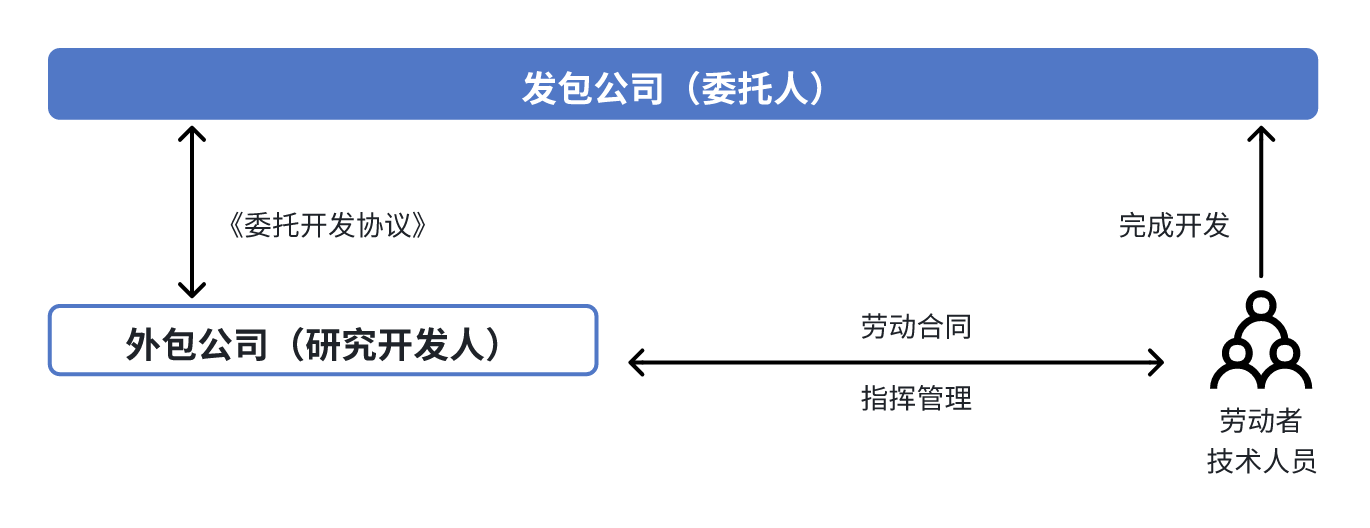

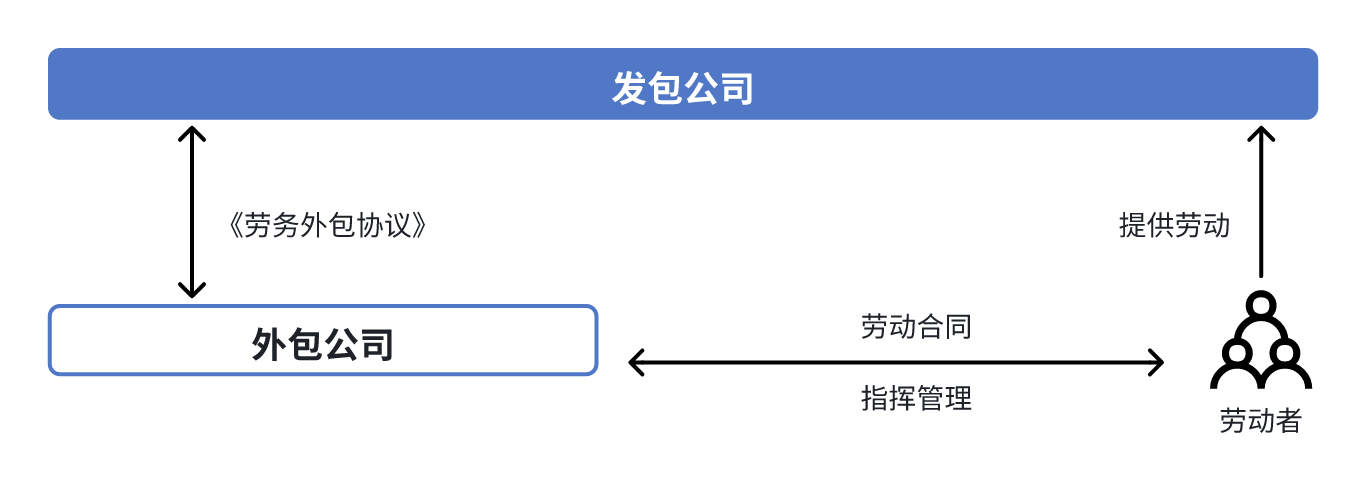

可以看到,业务外包的法律关系分成三层,发包公司和外包公司之间签订《外包协议》(不一定叫这个名字),约定项目或服务内容、价款、交付/服务时间、保密义务、禁止转包分包、违约责任等内容,外包公司和劳动者之间签订劳动合同,劳动者服从外包公司的指挥、管理,在流水线上工作或提供无形服务。

在这里,会出现两个问题。

(一)协议性质

第一个问题: 《外包协议》是什么性质的协议?

1 | 注:这一部分的讨论逻辑,在劳动外包中也适用。 |

1. 承揽合同

有两种可能,第一种是《民法典》第770条规定的 承揽合同。

承揽合同具有诺成、有偿、双务、非要式属性,包括加工(来料加工)、定作(包工包料)、修理、复制、测试、检验等类型。

第七百七十条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

很明显,承揽人指的是外包公司,定作人是发包公司。定作人对承揽人交付的工作成果有事先要求,而非对工作过程本身进行要求,并且承揽人需按照约定要求完成并交付成果。

案号 | 法院观点 | 备注 |

|---|---|---|

(2024)云****民初2718号 | 某乙公司与某甲公司签订《服务外包合同》,约定某乙公司将矿渣微粉、粉煤灰、水泥、金属回收等自原材料到成品的生产、包装、装车以及机电维修、维护、管理的岗位外包给某甲公司,双方成立承揽合同关系。 | 尽管合同表述有一定混淆性,但很明显可以看出,双方合作的核心在于交付工作成果,而非提供劳务。 |

(2018)粤0305民初14403号 | 原告与被告一及被告二分别签订金蝶实施项目外包合同,原告负责为两被告的客户软件系统的安装、测试、调试、运行及培训。本案系承揽合同纠纷,系承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。 | 承揽合同的标的可以是无形的。保洁、软件服务等外包服务协议也可能被认定为承揽合同。 |

实践中,有些劳动者会起诉要求认定事实劳动关系,主张存在“假外包真用工”。此时,法院可能会先判断《外包协议》(*统称)是否构成承揽合同。如果构成,则发包公司与劳动者之间一定不存在劳动关系。如果不构成,再进一步分析是否属于劳动派遣。

案号 | 法院观点 | 备注 |

|---|---|---|

(2021)苏**民终3241号 | 众旦公司与成功公司签订的外包合同不符合承揽合同的基本特征。根据众旦公司与成功公司签订的人力资源岗位外包合同,成功公司向众旦公司收取外发服务费的基础是劳动者每月的工资及按人计算的管理费,而劳动者提供服务产生的经济补偿金、赔偿金等劳动法上的义务主要由众旦公司承担,上述协议内容不符合承揽关系承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的基本特征。 | 法院的这部分说理作为“众旦公司与劳动者之间存在劳动关系”的第三个论点,虽然顺序上排在最后,但逻辑上应当排在最前。 |

(2019)粤**民终9292号 | 双方虽未提交运输承揽合同,但据查明事实证明刘某华为一铭公司从事货物运输劳务。而一铭公司经营范围是从事生产各类标牌、小五金等,经营范围没有运输业务,将货物运输业务外包也不违背其主业经营情况。从刘某华收入的金额明显与该行业收入情况分析,该报酬作为刘某华是一铭公司提供劳动的工资的收入可能性小,而认为是刘某华为一铭公司承揽货物运输的报酬概率更大。 | 在没有合同原文证据的情况下,法院结合了行业平均工资水平、收入金额、转账备注等事实,反推法律关系。 |

2. 技术/委托合同

第二种可能,则是 《民法典》第843条规定的技术合同,或者第919条规定的委托合同。

第八百四十三条 技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。

第九百一十九条 委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。

在进入技术合同部分之前,先辨析一下承揽合同和委托合同。

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同, 焦点在于承揽人的工作成果。委托合同是委托人为受托人处理事务的合同,核心在于受托人代表委托人与第三方进行交涉,其法律后果直接归属于委托人, 注重委托人处理事务的过程。简单来说,如果双方签订的合同被认定为属于委托合同,而不是承揽合同,那么外包公司的话语权会更强一些,工作的交付压力也更小。

技术合同则比较复杂,因为其中存在交叉的关系。而且,在实践中,很多合同“名不副实”,法院常常需要动用承揽合同、委托合同的相关规定来解决各类错综复杂的问题。

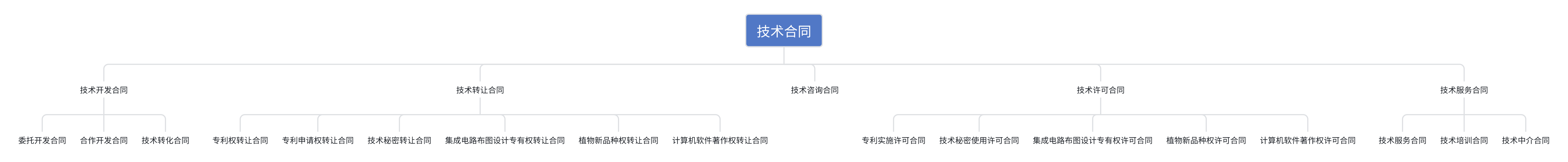

《民法典》在合同编中专门规定了技术合同的部分,涉及五个类型——技术开发合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同,以及技术服务合同。

在这些合同中,会和“外包”产生联系的,一般是委托开发合同、技术服务合同,以及少数技术咨询合同。

委托开发合同是一方当事人委托另一方当事人进行技术开发所订立的合同。委托他人进行技术开发的一方为委托人,受他人委托进行技术开发的一方为研究开发人。委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。

如果双方企业签订的是技术委托开发合同,是否会被称为“外包”似乎是个问题。说句冒昧的,日常生活中在使用“外包”的时候,总归是倾向于认为外包公司的技术水平不及发包公司的。

但是,从前文的文件内容可以看出,服务外包的高端化路线貌似是国家希望大力推动的,所以还是加进来一起分析。

现实中,委托开发合同的内容不一定局限于技术的开发,还可能涉及技术的落地、实现。 如果涉及定制样机、样品,这部分实际上符合承揽合同的特性。开发过程中法律并未限制承揽合同的成果必须是实物,受托人按照委托人的要求进行研究开发的行为也可以参照承揽合同处理。

案号 | 法院观点概括 |

|---|---|

(2017)京73民初470号 | 合同的核心内容是万星恒越公司按照清创首开公司的特定要求,开发并交付符合需求的软件产品。由于我国合同法未对该类合同设立特定的分则规定,因此该合同属于无名合同。由于该合同的履行要求出卖方(万星恒越公司)按照买受方(清创首开公司)的要求完成工作并交付成果。这种“按照要求完成并交付成果”的特征符合结果债务,即以交付符合要求的成果为核心义务。结果债务的特点与合同法分则中承揽合同的规定最为接近,因此本案可以参照承揽合同的相关规定处理争议。 |

另外,法院认定合同性质的时候,会进行实质性审查。比如江苏的法院在(2024)苏**民终7392号裁判文书中,上来就写道:

本院认为,2011年6月12日,江苏某某中心与徐州市某某公司签订《技术开发合同书》名为技术开发合同,实为委托合同。

对于为什么会得到这样的结论,法院没有仔细展开。不过,初步认为可能是因为合同中约定,江苏某某中心的义务是对工程场地进行地震安全性评价,并提交符合国家标准的报告,这一过程本质上是运用已有的技术手段完成特定工作,而非研发新的技术成果。

但是,即使不是基于这个原因,发包公司委托外包公司完成技术开发(技术开发合同)、提供技术服务(技术服务合同)、提供技术咨询服务(技术咨询合同),都可以认为落入《民法典》第919条规定的“受托人处理委托人事务”范畴中。部分法院放弃了推理,直接宣布技术委托开发合同本就是委托合同的一种。

案号 | 法院裁判 |

|---|---|

(2016)津0101民初7698号 | 被告为原告研究开发“电力好管家系统”项目,该系统为移动端开发,其包括APP软件及后台管理系统,故原、被告之间的涉案合同为技术开发合同。同时,根据原、被告订立涉案合同的内容,该涉案合同为技术委托开发合同,原告为委托方,被告为受托方。……但是 技术委托开发合同属于委托合同范畴,根据《中华人民共和国合同法》第四百一十条的规定,委托人或者受托人可以随时解除委托合同。 |

如果技术(咨询)服务合同中还进行了其他约定,例如要求完成相应手续、交付工作成果、资金过桥等,相应部分的纠纷可能会参照委托合同的约定处理,甚至可能不再被认定为技术咨询服务合同。

案号 | 法院裁判 |

|---|---|

(2016)津****民初7698号 | 在合同履行过程中,派斯林公司擅自与案外人瑞雪公司签订《技术咨询合同》,委托案外人进行环保应急预案的制作,并称在环保局备案的应急预案即系瑞雪公司制作,根据《合同法》第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同”之规定,派斯林公司的上述行为应视为解除与亚广公司的技术咨询合同关系。 |

(2018)桂**民终1187号 | 从合同约定的内容来看,被上诉人广西梧州市金广丰化肥有限公司委托上诉人广西景鸿环境治理技术有限责任公司办理的事项包括环境影响评价报告书的编写和办理该项目的环评报批手续,而不仅仅是技术咨询,故一审法院将本案的案由确定为技术咨询合同纠纷不当,本院予以纠正,本案的案由应确定为委托合同纠纷。 |

(2023)沪****民初10146号 | 某某公司1与某某公司3签订了《技术服务分包合同》,合同标的为金沙县某某项目的设备采购项目下七大系统的安装、部署、实施技术服务及保障。本案中,争议合同最初被表述为“技术服务分包合同”,但法院最终认定其实质为“委托合同”。原因在于,某某公司1与某某公司3就“资金过桥”事宜达成一致意思表示,并非单纯的技术服务合同,而是带有委托性质的资金安排。 |

二、劳务外包和劳务派遣?

说了这么多,终于回到了第一种情况。——“我准备接下这个外包岗位的offer”。

简单的一句话,背后的可能性实在太多。在明确了业务外包是什么的情况下,首先要弄明白劳务外包是什么,与业务外包又有什么区别。

(一)劳务外包 v.s. 业务外包

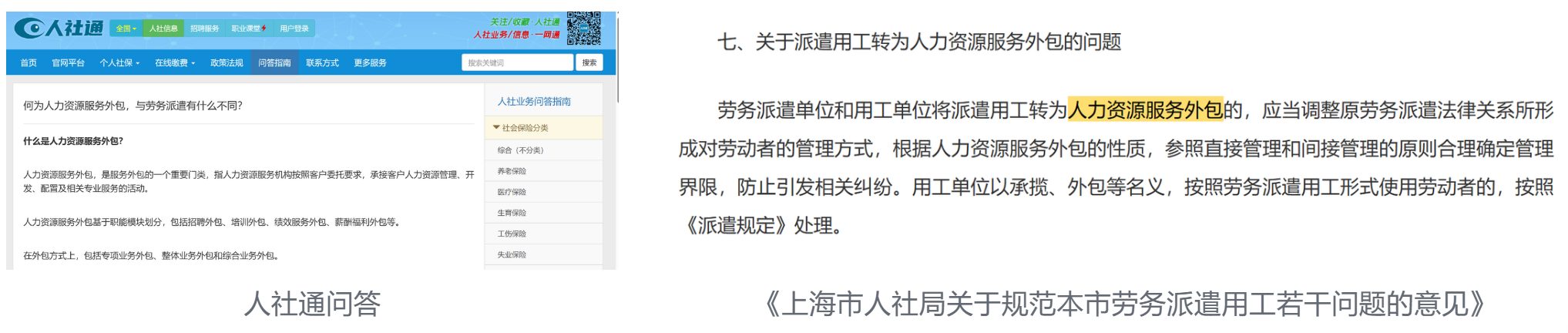

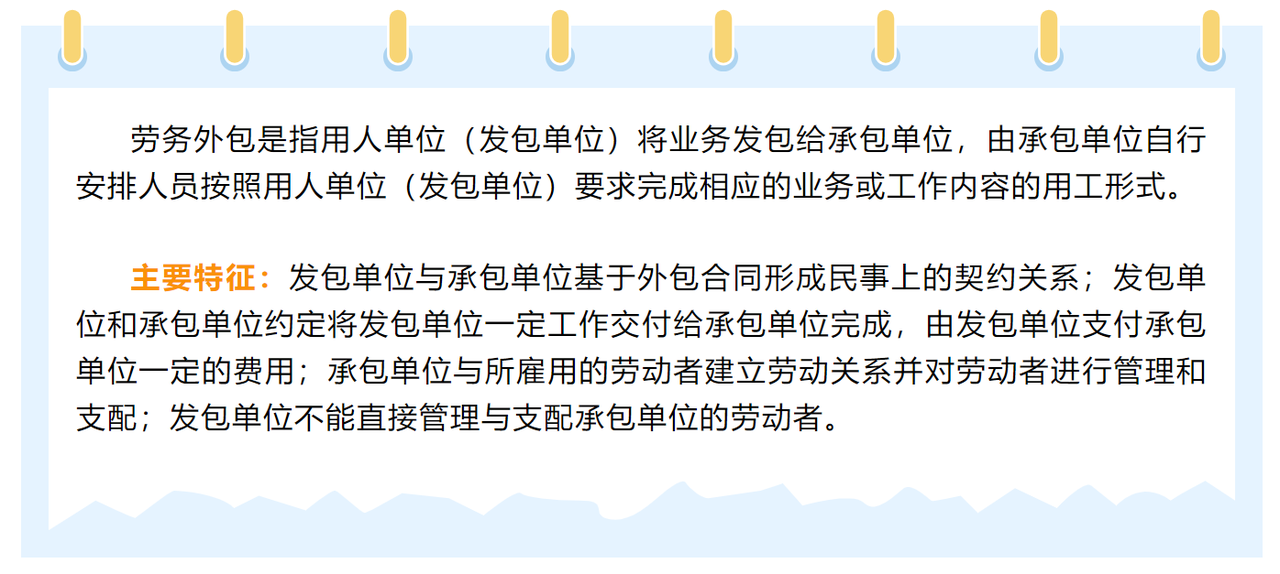

和“业务外包”不一样的是,“劳务外包”并没有在任何正式法规文件中得到定义——虽然它频频被提起。也正因此,实践中对于“劳务外包”的定义可谓是五花八门。

上文是江苏省人社局对劳务外包的解释,看完令人感到一头雾水,一点也没搞明白,反而更糊涂了——劳务外包如果指的是用人单位将业务发包给承包单位,那业务外包又是什么?

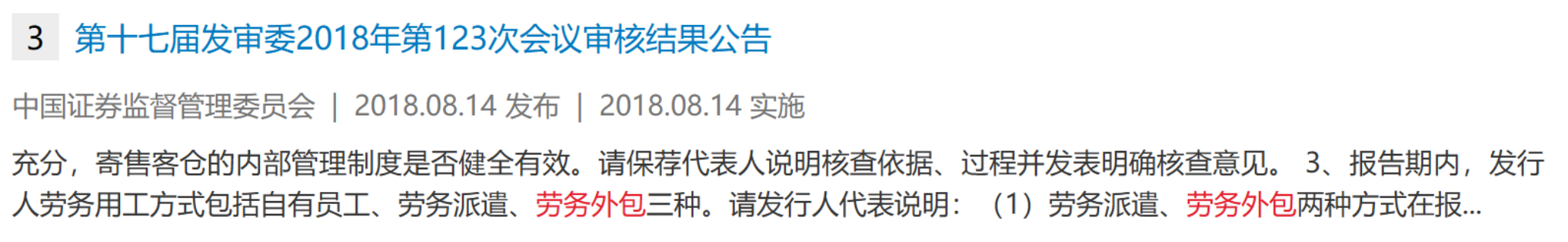

还有个更混乱的:劳务外包是不是一种用工形式?

中国证监会说:是的,用工形式有三种——自有员工、劳务派遣、劳务外包。

人社局问答说:不是,劳动派遣是一种用工形式,劳务外包是经营服务项目。

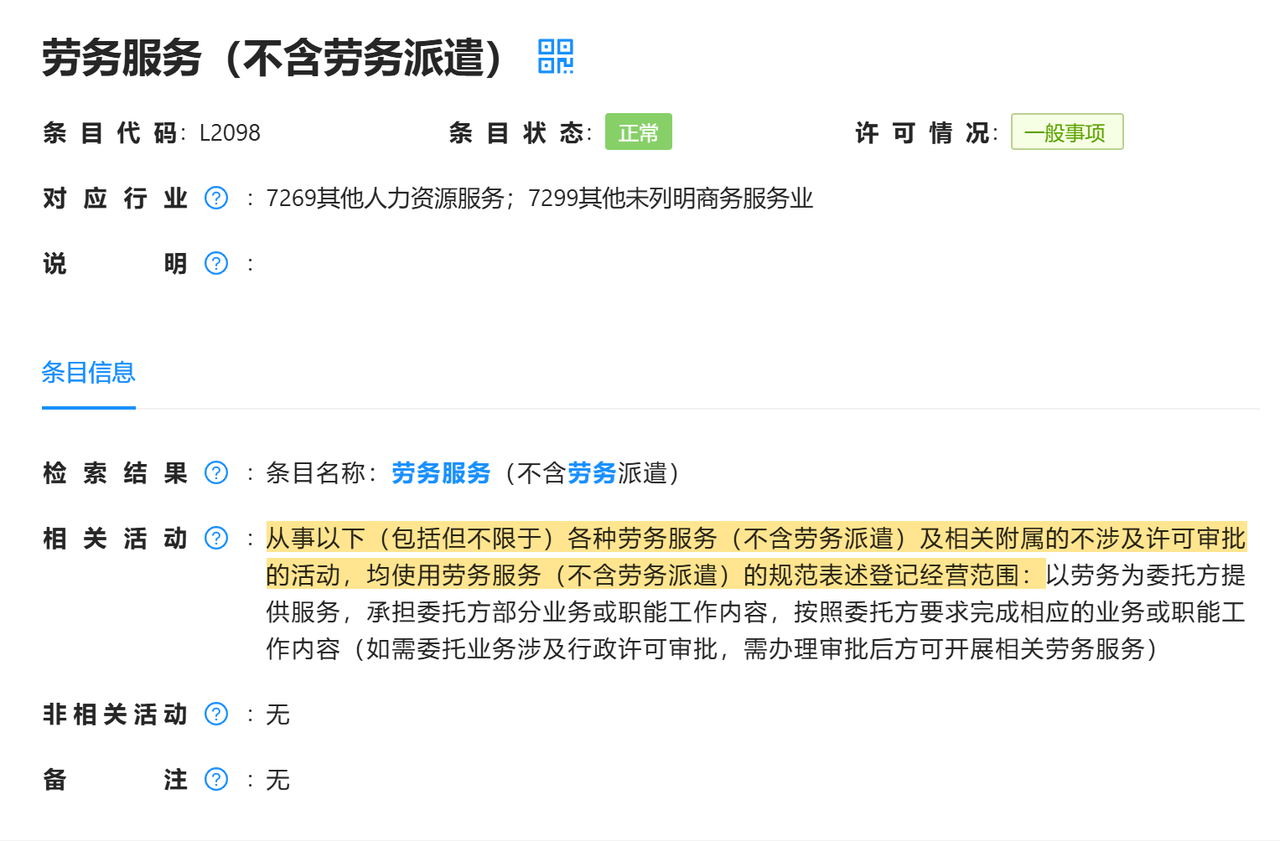

事已至此,干脆到市场监督总局的 经营范围规范表述查询系统里面找找答案。

“劳务外包”在系统中被称为“劳务服务(不含劳务派遣)”,隶属于“其他人力资源服务”项下,描述为:以劳务为委托方提供服务,承担委托方部分业务或职能工作内容,按照委托方要求完成相应的业务或职能工作内容。

相对地,提供业务外包服务的公司要注册的经营范围一般直接以业务名称为关键词即可搜到——软件外包服务、基于云平台的业务外包服务、接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)……所属的行业也各不相同,取决于业务本身。

这让我们明确了很重要的一点—— 劳务外包和业务外包一定不一样。

不一样在哪?仔细看业务外包的条目形容就能发现。软件外包服务的说明中提到“自建信息技术服务平台”,基于云平台的业务外包服务中没有直接提到自建,但很明显,此处的“云平台”不能是来自于发包单位的。毕竟,业务外包公司原则上是要承接来自多家发包单位的需求的,如果云平台都不是自己的,经营范围怎么能写“基于云平台”呢?

换句话说,劳务外包与业务外包在服务内容、资源投入、行业属性及法律适用等方面存在本质区别。

维度 | 劳务外包 | 业务外包 |

|---|---|---|

核心义务 | 提供劳动力,执行特定任务 | 提供完整业务方案,交付成果 |

资源投入 | 仅提供人力,无需额外资源 | 需投入技术、设备、资金等 |

行业属性 | 归属于人力资源服务 | 依据业务类型归入不同行业 |

劳务外包的核心交付内容是 人力资源服务,即承包方通过外派劳动者完成指定的工作任务。其主要目标是 提供合适的劳动力,而非完成特定的业务成果。例如,工厂的包装工、数据录入员等均属于劳务外包范畴。业务外包则强调 成果导向,承包方需承担完整的业务交付责任,不仅要提供专业人力,还需配套设备、技术专利或运营资金。最终目标是提供 完整的业务解决方案,如软件开发、客户服务运营等。因此,劳务外包的提供方只要能保证提供劳动力即可,而业务外包需要视情况投入 综合资源,包括技术研发、设备采购、资金运营等。例如,一家企业将财务结算系统的开发外包给软件公司,该软件公司不仅要提供开发人员,还需配备服务器、数据库管理系统及相关技术支持,一切以完成任务为目的。

(二)劳务外包 v.s. 劳务派遣

相较而言,劳务外包和劳务派遣的区别被提起得更多。

劳务外包的法律结构是三层——发包单位与承包单位之间签订外包合同;承包单位与劳动者之间成立劳动合同关系。发包单位仅与承包单位建立合同关系,不直接对劳动者进行管理。

劳务派遣的法律结构则是三角关系,而且是明文规定在《劳动合同法》中的——劳务派遣单位与用工单位之间签订劳务派遣合同;劳务派遣单位与被派遣劳动者之间签订劳动合同;用工单位与被派遣劳动者之间存在实际用工关系。劳动者与用工单位之间虽然没有直接的劳动合同关系,但实际上劳动过程受到用工单位的管理和控制。

除此之外,劳务派遣作为用工的补充形式,受到严格的限制,为劳动者提供了额外的保护。

最明显的是两条合规红线:第一,劳务派遣需要劳务派遣单位取得《劳务派遣经营许可证》,才有资格经营此类业务。第二,《劳务派遣暂行规定》第四条规定,用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。这里的用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。

劳动派遣的岗位也是有限制的:

文件名称 | 效力级别 | 规定 |

|---|---|---|

《劳动合同法》 | 法律 | 第六十六条 劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式,只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。 |

《劳务派遣暂行规定》 | 部门规章 | 第三条 用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。 |

劳务派遣中,用工单位直接指挥和管理被派遣劳动者的劳动过程,包括对其工作时间、内容及工作方式的具体管理。用工单位根据派遣劳动者的数量、工作时间等因素,向劳务派遣单位支付服务费用,费用通常与实际派遣的劳动者及其工作内容直接相关。

劳务外包中,发包单位并不参与对承包单位劳动者的管理,劳动者的工作安排由承包单位自主决定和管理,发包单位不干预其日常劳动。发包单位支付费用基于外包任务的完成情况,而非直接与劳动者的数量或工作时间挂钩。外包费用更侧重于项目成果,而非具体劳动过程。

劳务派遣与承揽、外包两者的主要区别在于用人单位是否具有劳务派遣的经营资质、劳动者归谁管理、合同的标的是劳动者还是劳动成果、结算的方式是按人结算还是按工作量结算。——(2020)粤03民终13242号

三、大厂的外包岗到底是个啥?

有了上面的基础知识,就可以开始用到生活中了。

1 | 注:用“大厂”指代发包单位是因为生活中比较常见。 |

大厂外包岗位多已经是众所周知的了,从生活经验来看,一般有以下特征:

- 佩戴附有大厂logo的工牌,部分公司会通过颜色对外包员工进行区分。

- 与正式员工混坐或至少分布在贴有大厂标志的办公楼内,部分公司会专设OD基地,但也带有公司的logo。

- 有公司内部通讯软件的账号。

- 服从公司的考勤制度管理,有些公司自有员工和外包员工的考勤制度一致,也有些是分开的。

那么,大厂的外包岗到底是个啥?

我不能回答,只能提供一个简单的框架。

第一步:查!

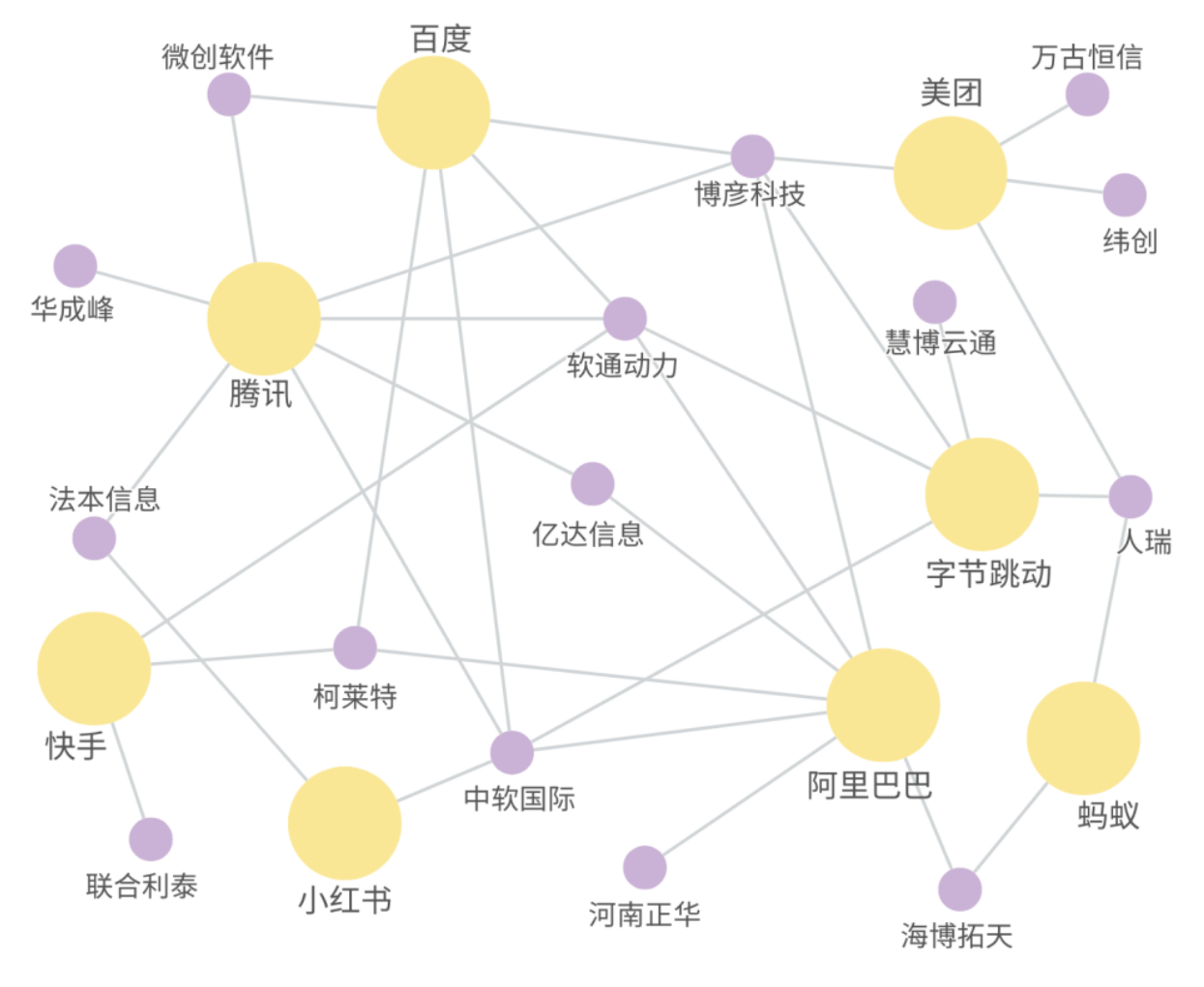

在小红书APP搜索“大厂名称+外包”,对笔记和评论中提到的各大厂对应外包公司进行核实、整理(不包含大厂子公司)如下:

由于是从招聘JD或者求职者的面试帖倒推出的公司,可以确定的是,上述公司要么在市场上打出过“xx公司外包岗”的招聘,要么是求职者认为自己应聘的是“xx公司外包岗”。

但是,上面这些公司之间的情况显然差别很大。

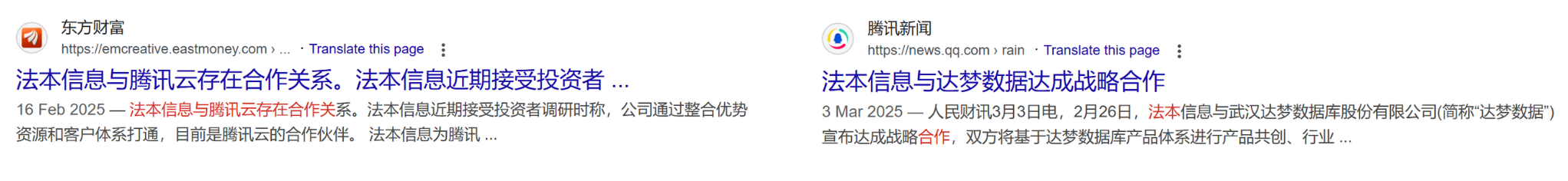

以腾讯、小红书、顺丰等企业的外包公司法本信息为例。

深圳市法本信息技术股份有限公司是一家上市公司,主营业务是为客户提供专业软件技术和解决方案服务,营收靠的是互联网、金融、汽车。公司的主要产品包括开发与编程服务、实施与运维服务、测试与集成服务等。这样的一家公司招收的“腾讯外包员工”,理论上来说,可能是基于公司已有的技术以及经验,完成项目的开发或落地。

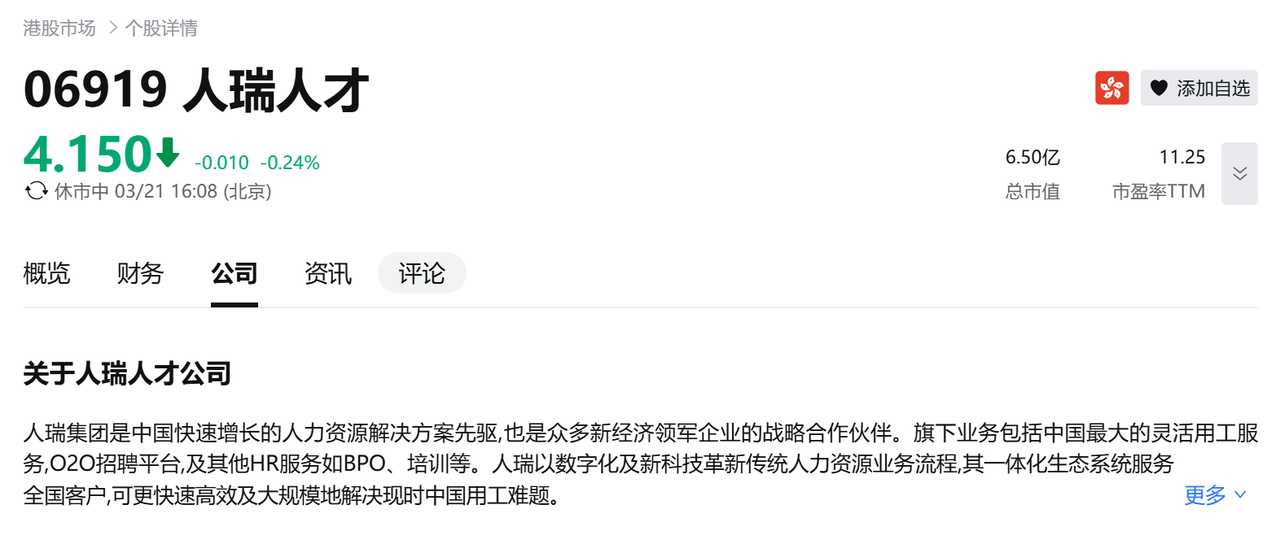

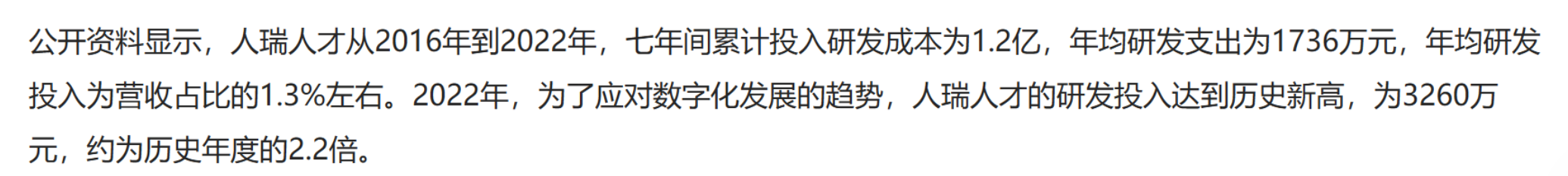

再挑一家比较典型的人力资源公司——人瑞。

人瑞人才公司是港股上市企业,主要提供的是人力资源服务(业务外包),以及劳务外包_(人力资源解决方案貌似很难理解为别的意思,但也可能是我的误读)_。

从网络上的信息来看,人瑞很看重研发投入,打造了四维一体的综合业务管理平台,包含工作平台、效率平台、管理平台、价值平台。在此基础上,重构了几十个应用系统,涵盖客户合同管理、招聘业务管理,外包业务管理、BPO业务管理、DTO业务管理,以及财务、人事、行政等板块。

先不管实际上落地的情况如何,如果你是求职者,看到这一段会想起来前面说的什么?

答案: 为了交付人力资源服务而进行的技术、资源投入,基于自有平台独立承揽项目。

当然,这只是一个开头。 作为求职者,应聘遇上“外包岗”的时候,需要检索/询问的内容如下:

招聘的主体是怎么写的?(岗位信息含糊、不直接提及用工公司的,需要警惕)

公司的经营范围(如果隶属于“其他人力资源”或者显示有劳务派遣证照,可能是劳务外包或者劳务派遣)

公司有无自己的技术平台/技术护城河(如果有,可能是业务外包)

公司的劳动纠纷情况

公司的风评(这一步应该大家都会做)

公司的客户有哪些?是否只有一家?

自己要做的是什么工作?是否算得上“大厂”的主营业务?

工资怎么发?绩效是如何定的?管理制度为何?

……

有些时候,哪怕是有技术护城河的公司,也可能实际上以招聘“外派岗位”为主,说白了就是劳动派遣,公司的话语权很低。

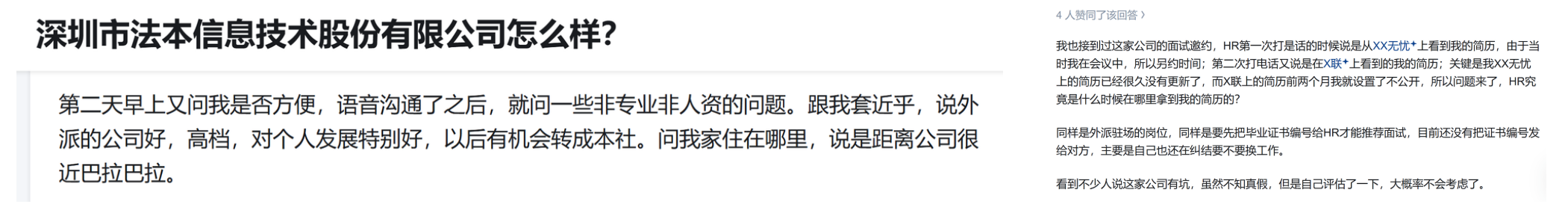

比如,前面刚提到的上市公司,法本信息:

进一步搜索会发现法本信息最近发布了一些合作公告,例如:

如果应聘的岗位与腾讯云或达梦数据有关,就需要进一步联系HR确认自己的办公地点、工作任务内容。问了这两个问题,基本上就能了解得差不多——工作地点需要外派、没有明确的阶段性目标的,很可能是以合作之名行劳务外包之实。

第二步:判断

1. 复习一下

分类 | 粗略版定义 | 法律依据 | 典型场景 | 用工管理 | 工资支付 | 劳动者与发包方的关系 |

|---|---|---|---|---|---|---|

制造业外包 | 主要指生产制造环节的外包,如零部件生产、装配等 | 地方法规 & 相关部门规章 | 苹果外包iPhone生产给富士康 | 由外包公司负责 | 外包公司支付,发包单位仅关注合同成果 | 无劳动关系 |

服务外包 | 主要指非物质性的服务外包,如IT外包、HR外包、法律外包 | 《中小企业促进法》 & 全国人大文件 | IT维护、财务外包、法务外包、人力资源外包等 | 外包公司提供服务,发包方关注成果 | 外包公司支付,发包单位仅关注合同成果 | 无劳动关系 |

劳务外包 | 企业将部分岗位或人员的管理交由外包公司,外包公司负责招募和管理 | 可能涉及承揽合同,但若管理模式类似劳务派遣,可能被认定为非法派遣 | 物流分拣外包、数据标注团队外包 | 外包公司安排工作,发包方可提供工作要求 | 外包公司支付,发包单位不承担用工风险 | 无劳动关系 |

劳务派遣 | 劳务派遣公司(中介)招募员工,派遣至用工单位工作 | 《劳动合同法》第57-67条 | 银行柜员派遣岗、工厂季节性生产线工人 | 用工单位直接管理(考勤、工作指令、绩效考核等) | 由派遣公司支付,但用工单位承担费用,且用工单位承担用工连带责任(如社保补缴、工伤赔偿) | 无劳动关系 |

2. 招聘话术,见招拆招

基础打得牢,在招聘市场上那叫一个耳清目明。

对不起,其实只是吹一下牛

招聘方 | 可以不问出来,但要心中打个问号 |

|---|---|

是xx大厂的外包岗” | “请问我的劳动合同是和哪家公司签?外包公司具体名称和经营范围能提供吗?法律雇主是谁?社保公积金缴纳记录显示的单位名称是什么?”【现在部分公司的招聘,面试到了最后一轮才告知候选人,本轮招聘需要与外包公司签约,此时一定要至少问出来外包公司的名称!】 |

“虽然是外包,但属于大厂编制” | “编制指的是什么?是否有书面文件?社保和工资由哪方支付?我的雇主在法律上是哪家公司?”【骗子!】 |

“和正式员工一起办公,没区别” | “权限是否相同?工作内容有什么区别?绩效考核由谁制定?福利待遇是否一样?” |

“薪资和正式工一样,还有奖金” | 【薪资一样,不代表薪酬结构一样,而且薪资一般属于红线内容,画饼的可能性很大】 |

“每年有机会转正” | “转正指的是通过您这里的试用期还是转接劳动关系?”【外包员工和发包单位之间没有劳动关系,所谓的“转正”很可能是画饼】 |

“技术岗外包,能接触核心项目” | “具体参与项目的哪个环节?是否有权限查看项目完整文档或代码库?您方和用工单位的关系什么?” |

“弹性工作制,不打卡” | “弹性工作是否写入合同?超出标准工时如何计算加班费?是否有加班审批记录系统?”【可能是规避加班费支付……不过考虑到大部分公司根本不支付任何加班费,这个问题可以略过不计】 |

“项目结束可视您的工作表现续签其他外包岗,都是大厂外包岗” | “贵司的合作单位有哪些?如果中断工资以及工作内容如何确定?续签后工资待遇如何变化?”【可能是将用工不稳定风险转嫁给劳动者】 |

…… | …… |

收集了重要的信息,才能做出适合自己的决策。

结语

(一)为什么要刺穿“外包”的面纱?

这时候,或许会有一个问题—— 为什么要这么费劲巴拉地拆穿形形色色的“外包”下面的画皮?不就是个外包岗位吗?

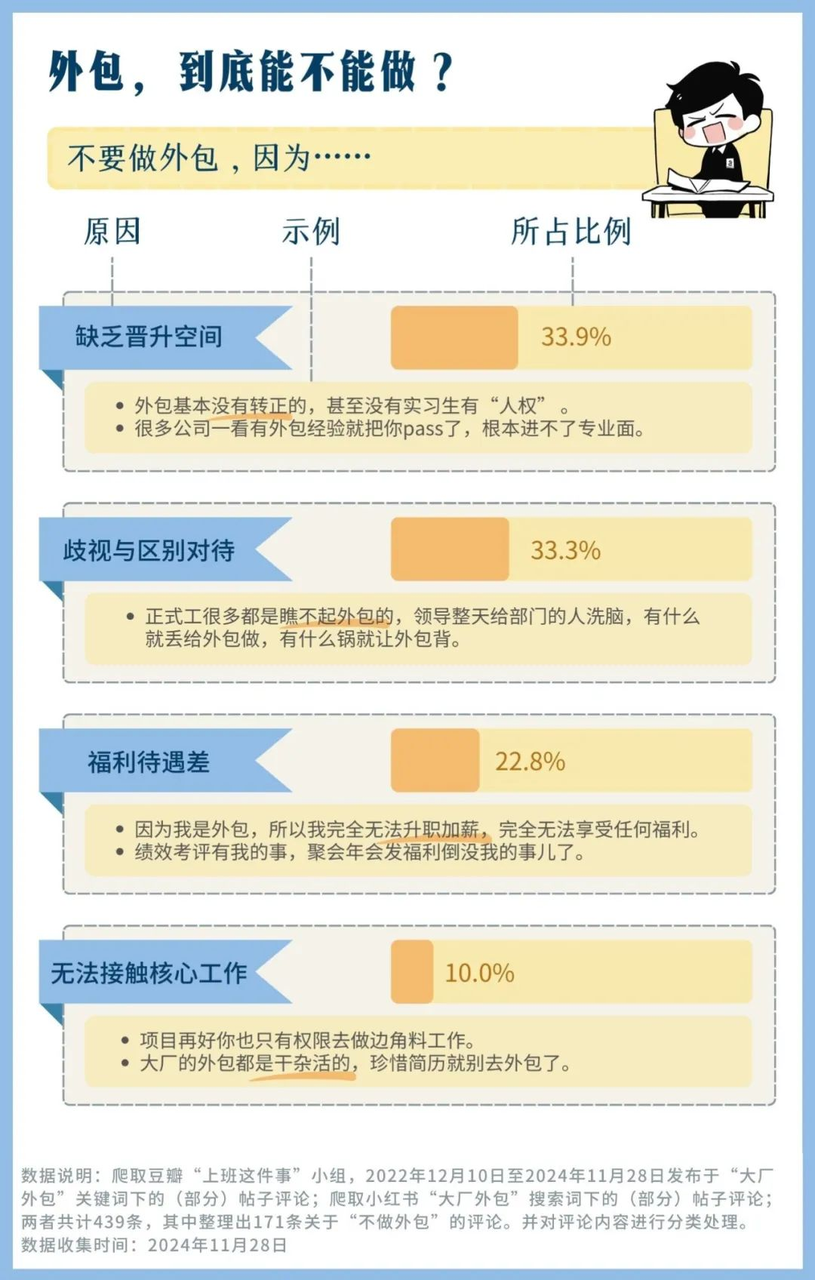

第一,可能涉及到未来的工作幸福度以及职业发展,而这两点也是网络上劝退外包的重要原因。

有的外包公司将员工送到大厂就不再过问,大厂为了规避合规风险,在业务之外也不会开展管理或关怀工作,两边都没有归属感。另外,外包的类型不同,所能接触的业务难度、个人成长可能性也大为不同。

第二,如果属于劳动派遣,派遣单位和劳动者签订的劳动合同必须两年起步。如果属于劳务外包,一定要问清楚是否是为了完成某个项目而进行的合作、项目完成后自己的后续工作会如何展开。另外,劳务外包的发包单位不参与对劳动者指挥管理,发包单位如果存在直接用工管理行为的,被认定为“假外包真派遣”的风险比较大,可以早早收集证据留个后手,例如:

- 在发包单位的生产经营场所使用企业的设施设备;

- 接受企业的指挥管理、按照企业的安排提供劳动;

- 平时的工作中以发包单位的名义对外提供劳动。

第三,如果劳动者发现:

- 发包单位负责劳动者的考勤、统计劳动者加班、核算劳动者工资、进行绩效考核与纪律管理;

- 发包单位和承包单位的合同中约定了岗位数量、约定拒绝用工权或对承包单位劳动者的奖惩权;

- 发包单位在实际管理中安排工作任务和工作时间;

- 发包单位规章制度适用于劳动者等。

恭喜!赶快检索一下或者咨询律师,收集好证据,说不定将来被“遣返”之后闹上法庭能被认定为事实劳动关系,捞个大礼包,甚至摇身一变转正归位。

(二)外包的水很深

写了这么多,算是一篇新的法律随笔。

为什么不要随便接大厂的“外包”offer?因为水很深。有些外包岗位值得一去,有些则挖了满满的坑。

实践中,外包单位与承包单位之间先签订形式上完全符合劳务外包的主合同,然后通过附加合同或者劳动者亲自出具的《承诺书》的形式,对外包员工进行实质性管理的情况,也并不少见。

有些外包单位和劳动者签的劳动合同中,约定很低的无责任底薪,薪酬结构以绩效考核为主。劳动者被发包公司“遣返”之后,需要回到外包公司工作。有些外包公司的服务客户只有一家企业,本身也没有其他营收来源,只能变着法逼迫劳动者自主辞职,例如强制要求完成无意义的工作、清晨打卡等。这种情况下,去劳动仲裁确实可能会赢,但拿到的钱少得可怜,反而还浪费了大量时间精力。

虽然结语的第一部分以乐观的笔调鼓励劳动者收集证据,但法院的认定思路有时是反直觉的。

以劳务派遣为例,前文提到过,劳务派遣之所以在法律上做了诸多限制,是因为它属于临时用工形式,有必要给劳动者额外保护。企业不能过度依赖劳务派遣,且派遣单位需要获得相应的行政资质。

到了部分法院这里,外包公司缺乏行政资质反而是作为“不能构成劳动派遣”的论点而存在的:

案号 | 法院观点 |

|---|---|

(2020)粤03民终25714号判决书 | 首先,从工商商户的经营范围上看,绛门公司属科技信息类,无劳务派遣的经营业务和资质。其次,从颜与绛门公司之间劳动合同的条款上看,并无与劳动派遣相关的内容。第三,从三方各自履行合同的实际情况上看,颜的劳动报酬及福利待遇均系由绛门公司支付,中兴通讯并未向颜直接支付过相关款项。第四,颜在完成绛门公司指派的工作任务的过程中虽有接受中兴通讯人员的相关工作安排,亦需打卡出入中兴通讯,绛门公司与中兴通讯主张此为双方履行合作项目协议的需要,不悖于常情常理。基于上述考量,本院对于颜*所主张的劳务派遣关系不予采纳。 |

(2022)沪02民终6914号 | 华熙公司主张,其与安波福公司之间实际系劳务派遣关系,据此,安波福公司理应支付其主张的社会保险费用与加班工资。然根据已查明的事实可知,华熙公司并无劳务派遣资质,不能从事劳务派遣的经营业务,且双方约定了外包服务费用的结算方式,而经由华熙公司安排至安波福公司工作的员工,系与华熙公司签订的劳动合同,未有证据证明安波福公司对前述华熙公司的员工进行日常管理,相关人员需遵守安波福公司的规章制度,故双方之间按照约定形成劳务外包关系 |

而且,近年来随着外包的泛滥,发包单位的合规意识一再上升,要告倒他们会越来越难。既然合规的红线已经摆明了,那么相应做出一些措施当然也很简单。

举几个例子:

- 外包费用支付至外包公司账户,备注“外包服务费”等;

- 管理制度所有权隔离,要求外包公司明确针对员工的管理团队;

- 法律不禁止外包公司与发包公司的规章制度类似,外包公司自行发布《员工手册》,但内容参考发包公司制定,走正规的颁布流程,要求员工遵守;

- 外包公司自建考勤系统,数据同步至发包方(仅用于服务验收);

- 不使用发包方企业邮箱/工号,为外包公司员工开通独立子域名邮箱;

- 签订租赁协议,价款进行一些巧妙的设计,或通过返点形式返还,将办公场所、设备的使用性质界定为租赁;

- 外包公司与劳动者签订保密协议,避免发包公司介入;

- 发包方对外包员工的培训单独签约,明确“知识转移”性质;

- ……

总之,可以做的措施实在是太多了。第一,发包公司的话语权一般更强,毕竟外包服务的高端化还没有建立起来,要求外包公司配合做好切割再容易不过。第二,法院不会轻易将劳务外包上升为“劳动派遣”,认定为事实劳动关系更是难上加难。所以,实践中甚至不需要做得这么彻底。

(三)不要让“外包”成为毒性阶级文化的载体

从网络上的信息来看,不乏一些工作氛围比较好的公司,承认、肯定外包员工的能力。但是,更多的是弥漫着自卑、痛苦与挣扎的阶级文化——“身为外包的我,怎敢爱上作为正编的你?”

在一整个系统中,个体能做的很有限,但至少可以保持基本的尊重。真正的职业安全感来自于专业能力与健康的职场生态,而不是一时的优越……社会达尔文主义不会放过任何人。我们面对的是兔死狐烹。

少一些对“身份”的执念,心灵才能多几分自在。千江有水千江月,万里无云万里天。