目录

100天=24000小时=144000分钟=8640000秒

如果我告诉你,在短短100天内,地球上的某个地方,平均每10秒就有1个人惨遭屠杀,而且很可能是以非常残忍的方式,你会不会感觉非常可怕?

这并不发生在遥远的封建时代,而是31年前发生在卢旺达的真实惨剧。1994年4月到7月,短短3个月的时间内,80万至100万人惨死,相当于卢旺达总人口的1/8,世界总人口1/5000以上。

然而,同一时期发生了什么呢?英法海底隧道通车,中国颁布《劳动法》,美国克林顿夫妇补交了税款,文明社会的一切井然有序地进行着。

这样的落差告诉我们:第一,和平只是一种假象,冲突随时都在影响着世界上的某个角落,某一天也可能影响我们。第二,冲突的形式正在悄然发生变化。

.png)

上图是UCDP统计的世界冲突数据。上个世纪90年代开始,由非国家行为者(例如个人、组织或团体)进行的暴力行为明显上升,如今已经超过国家暴力行为和单边暴力成为了最多发的冲突类型。我们越来越多地面临Edward E. Rice所说的“第三类战争”。

.png)

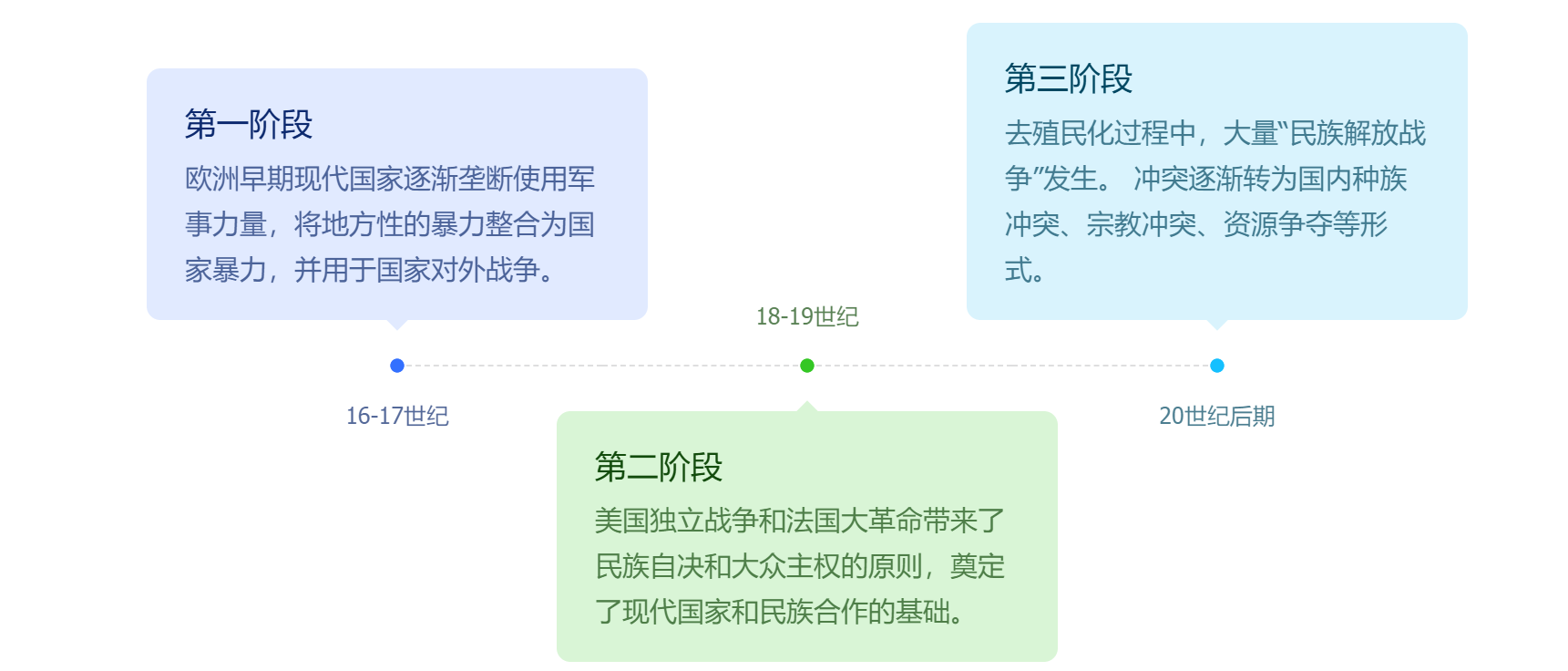

在讨论什么是“第三类战争”之前,首先要说明白什么是第一和第二类战争。

战争形态的变化和现代国家的发展是紧密相连的。

16-17世纪时,君主主权国家兴起,这些国家之前产生的战争以特定的国家利益或权力争夺为目标。意大利战争中,法国试图控制富庶的意大利城邦(如米兰、那不勒斯),西班牙旨在巩固地中海霸权。荷兰追求宗教自由(新教)和经济自主(海上贸易),西班牙试图维持对低地国家的控制以保障财政收入。英国伊丽莎白一世支持荷兰反抗西班牙,引发与菲利普二世的直接冲突。

美国独立战争和法国大革命带来了民族自决和大众主权的原则,奠定了现代国家和民族合作的基础,国家战争演变为“全民战争”。典型的例子是一战和二战,涉及广泛的国家动员,有明确的前线。甚至,当时运行的总体经济体系都是服务于战争的。

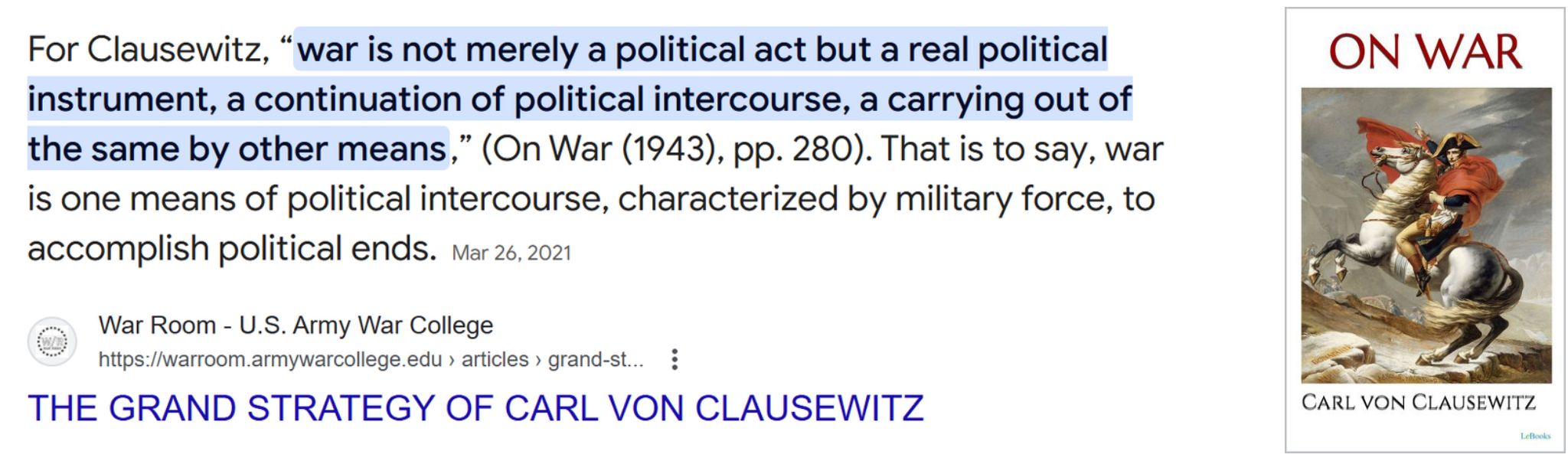

所以,第一类战争是君主国家战争,第二类战争是全面战争。这两类战争都符合Clausewitz(一位著名战争理论家)的理论——战争本质上是国家用来解决政治问题的一种工具。

1945年是武装冲突性质发生重大变化的关键时间点。

Holsti指出,以往由Clausewitz提出的传统战争观念,已经越来越无法应用于1945年之后的大部分武装冲突。冷战的两极格局(以美苏为主导)使高强度的国家间战争不再可能,但低烈度的代理人战争(如越南战争)和弱国的内战增多。换句话说,自1945年后,大多数战争是国内战争 (内战、民族解放战争、后殖民冲突),而不是国家之间的战争。

全球冲突模式逐渐进入了一个新的阶段,也就是“第三类战争(Wars of the Third Kind)”。这类战争中,冲突不再围绕国家主权争夺,而是聚焦于国内治理危机和身份政治。例如1990年代卢旺达种族屠杀中,胡图族与图西族的矛盾本质上是殖民遗产引发的身份撕裂;叙利亚内战则混杂了教派分歧、外部势力干预和极端组织的渗透。

这类战争往往呈现“去中心化”形态:士兵与平民界限模糊(童子军参与刚果内战),战争经济依赖毒品贸易或资源掠夺(阿富汗塔利班的鸦片资金),暴力手段从正规作战转向系统性恐吓(波黑战争中的种族清洗)。

尽管跨国战争越来越多地转向国内,全球化因素却在平息冲突方面起到了反面作用。科索沃解放军通过全球侨民的汇款购置军火,缅甸罗兴亚危机中社交媒体加剧了族群仇恨。国际社会”事不关己”的冷漠和煽风点火的残忍,使得冲突治理愈发棘手。

然而,二战后一段时间内,国际关系学专家仍然主要使用传统方法进行研究,着眼于跨国战争的发生频率、持续时间、规模、强度、代价等,以国际系统的结构(单极、多极或两极格局)为出发点,研究政权类型,军备竞赛等。其实,民族解放战争、后殖民时代的内战等冲突形式都不是冷战之后才突然出现的,冷战时期就已经普遍存在。只不过,研究者被大国之间的对抗“迷住了”,忽视了正在兴起的其他类型冲突。

目前,越来越多研究者意识到,过去的研究方法太过于依赖大规模跨国战争的数据,不再适用于分析国内冲突的新形势。并且,西方学者(特别是欧洲的研究者)习惯于用传统的欧洲战争模式来解释世界范围的冲突,忽视了非洲、亚洲和拉美地区的复杂性,会导致结论的偏差。

相较之下,中东学者Edward E. Azar的研究十分有前瞻性。

早期,Azar从事的也是定量研究,针对国家之间的冲突。但是,他的研究兴趣从上世纪70年代开始就逐渐转向了国内冲突。Azar在方向上的敏锐直觉与他在黎巴嫩出生、成长的经历有关。黎巴嫩在20世纪后期经历了长时间的内战和宗教/族群冲突,这让 Azar 开始关注群体矛盾的根源,并提出了“长期社会冲突(Protracted Social Conflict, PSC)”理论。

简而言之,当某些群体在基于共有身份的情况下,其基本需求长期无法满足时,就会引发长期社会冲突。这种需求缺失是一个复杂因果链的结果,涉及国家角色及国际联系模式。此外,殖民遗产、国内历史环境以及社会的多群体性质等初始条件,对长期冲突的形成也起到了重要作用。

从上面这段话就能看出,Azar对冲突的理解与传统主流观点产生了明显对立。主流的现实主义政治理论认为,冲突是无法避免的权力斗争的结果,产生原因是社会中的所有行为体都试图建立相对优势。Azar则从另一个角度出发,主张关注“集体安全、社区建设和共同繁荣”。

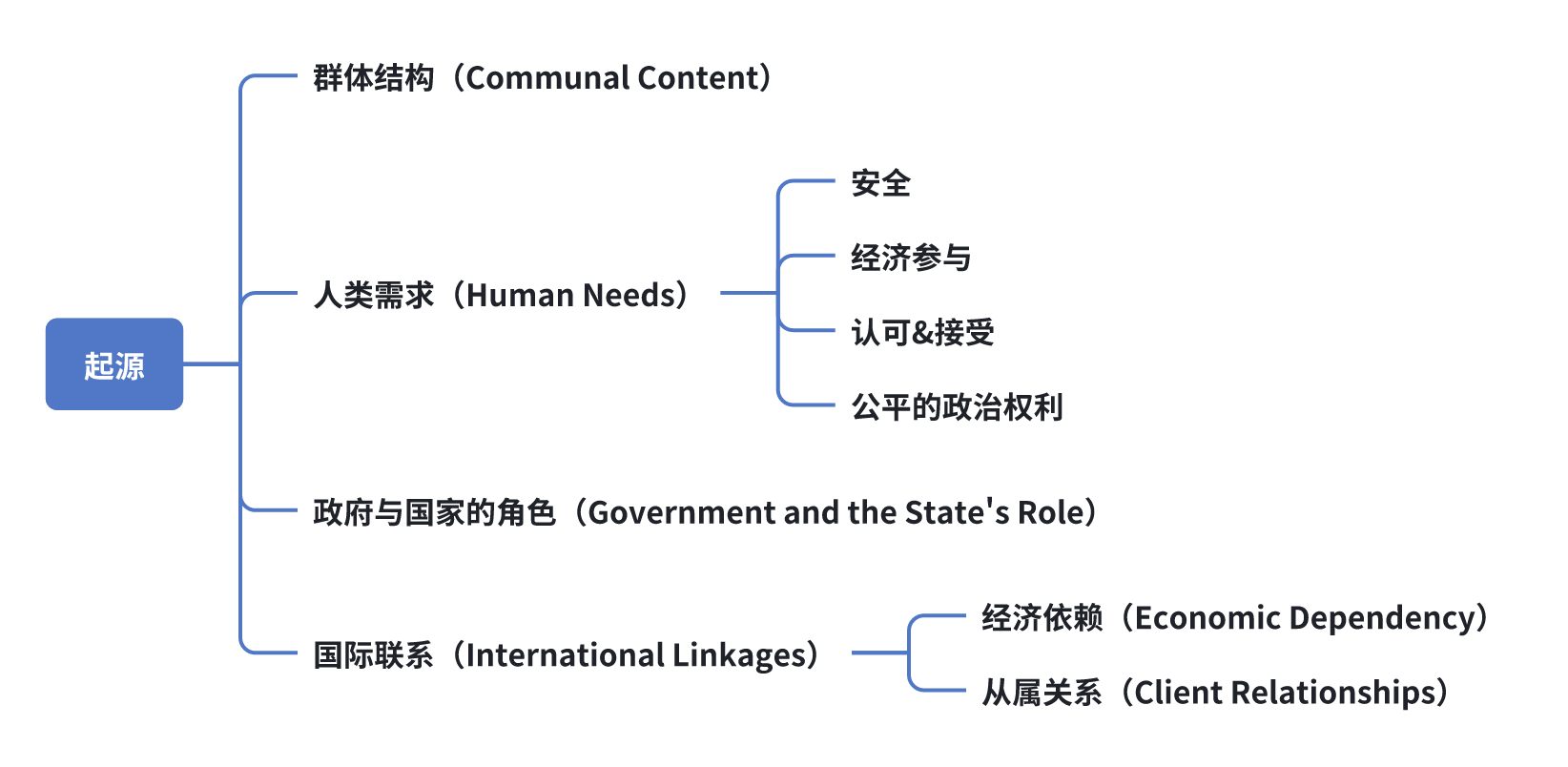

长期社会冲突的分析由三个阶段构成:起源(Genesis)、过程动态(Process Dynamics)和结果分析(Outcomes Analysis) 。

起源即冲突形成的根本原因,包括四个:

长期社会冲突着眼于一些长期存在的、难以解决的冲突。这些冲突是长期且暴力的,主要参与者是群体(如宗教群体、种族群体、部落等),而非国家。由于传统冲突研究过于专注于国家与国家之间的关系,因而没有注意到这类混合了内外部因素的冲突。

长期社会冲突有多种来源,但核心是群体的基本需求没有得到满足。例如,群体的生存受到了威胁,身份和文化无法得到社会的承认,在政治中没能获得平等的参与权,或者无法通过自己的劳动在经济生活中获得公允的报酬等。

在存在长期社会冲突的国家中,政治、经济权力往往由部分身份群体垄断,资源由此被垄断。国家在全球化进程中所处的位置也可能会进一步削弱政府满足其他群体需求的能力。例如,弱国的经济政策可能因国际影响而失去自主性,扭曲其国内的政治经济系统,加剧群体间的不平等。又或者,一些国家为换取国际安全保障而成为超级大国的附属国家,这种关系迫使其国内政策服务于外部利益,而非本国人民的需求。

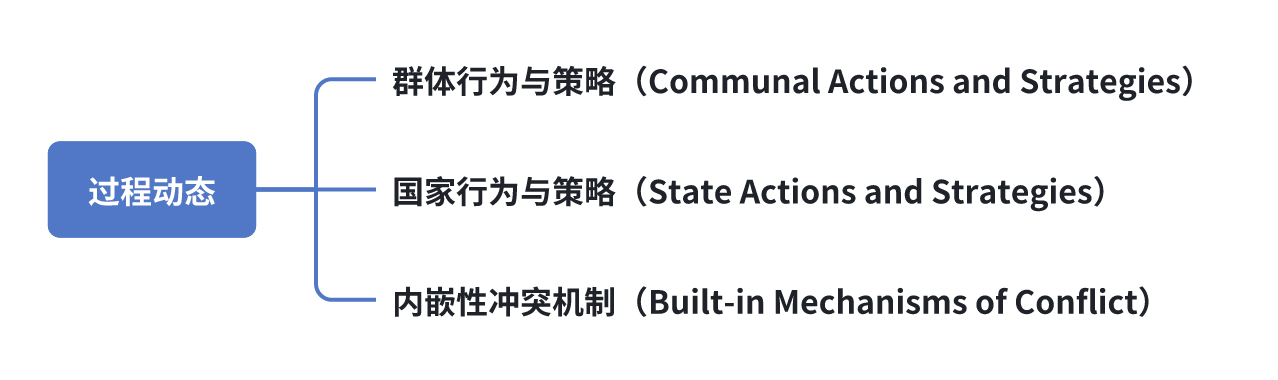

具备了冲突条件的情况下,Azar总结了三个会导致冲突升级为大面积公开对抗的因素。

动态机制 | 说明 |

|---|---|

群体行为与策略(Communal Actions and Strategies) | 一个事后看来微不足道的事件,可能会成为重要的转折点,引起集体反抗。集体反抗受到压制时,局势的紧张程度急剧上升,从初始的导火索出发,引申到与安全、经济和社会资源有关的各个领域。随后,群体组织化程度提高,抗议方式也可能升级为非合作行动(如公民不服从)、游击战斗乃至分裂运动,最终演变为地区性冲突。 |

国家行为与策略(State Actions and Strategies) | 国家对群体需求的回应通常包括强制镇压和战术性的改革,前者居多。军事化的镇压策略往往导致更严厉的群体反抗,改革又会被视为有目的性的暂时让步。最终,这两种方法的失败会促使暴力对抗升级。 |

内嵌性冲突机制(Built-in Mechanisms of Conflict) | 长期冲突会形成根深蒂固的刻板印象,产生恶性循环。各个群体之间不吝以最坏的可能性互相揣测,遵循“零和博弈”的思维,强化敌对情绪,从而导致矛盾的不断重复。 |

兵不贵久,长期冲突给国家以及社会带来的影响是不可估量的。2019年,国际红十字会委员会(ICRC)将长期冲突中平民的需求视为国际人道法(IHL)相关的主要挑战之一。孩子们在破败的城市中出生并长大,周围充斥着爆炸声,水和食物都是稀缺品,身份天然地决定了在斗争中的位置。

当武装冲突持续数年甚至数十年时,战时与和平时期的区别变得模糊。社会暴力的扩散进一步危及生存,持续的冲突让政治机构的有效运作成为不可能,社会普遍存在的强烈对抗思维使对话与和解更加困难,长期的内战会让国家更容易失去自主性……最终,长期冲突能让一个社会陷入瘫痪,整个社会失去希望。

明确地因为利益争夺而产生的战争,尚且可以寄希望于国与国之间的谈判。多因素长期累积导致的冲突,则综合了仇恨、压抑的需求、身份政治等复杂的问题,不可能轻易握手言和,因而需要一个多层次框架 ,从国际到社区逐层分析。

层次 | 例子 | 现实例证 |

|---|---|---|

国际层次 | 不平等和资源争夺加剧了许多冲突,需要推进公平的资源治理。 | 尼罗河水权之争主要涉及埃及、苏丹和埃塞俄比亚等尼罗河流域国家。争端的起因可以追溯到1929年和1959年签署的协议,这些协议赋予埃及和苏丹对尼罗河水的优先使用权,而其他上游国家如埃塞俄比亚则未能获得公平的水资源分配。近年来,随着人口增长和工农业发展,各国对水资源的需求不断增加,争端愈演愈烈。2011年,埃塞俄比亚宣布修建复兴大坝,引发了埃及和苏丹的强烈反对。经过多轮谈判,三国在大坝的建设和运营问题上仍存在分歧,争端至今未能完全解决。 |

国家层次 | 国家治理的失败会导致冲突激化,可以考虑通过权力分享、分权和国家建设,避免“零和竞争”。 | 南非在种族隔离制度瓦解后,于1995年成立了“真相与和解委员会”(Truth and Reconciliation Commission, TRC),任务是调查和记录1960年至1994年间发生的严重侵犯人权事件,并在某些情况下赦免加害者,同时为受害者提供赔偿和创伤康复治疗。通过公开听证会,委员会听取了受害者和加害者的陈述,尽管这一过程存在争议,但它在很大程度上起到了正面作用。 |

群体心理层次 | 社区之间的关系修复是核心,特别是需要通过对话缓解历史积怨,但这一修复所需的时间也很漫长。 | 1998年4月10日签署的《贝尔法斯特协议》(又称《耶稣受难日协议》)试图缝合北爱尔兰的裂痕。其一,确立双重多数议会制,要求重大决策须获联合派(新教徒为主)与民族派(天主教徒为主)双群体多数支持,迫使民主统一党与新芬党共组联合政府。其二,创建南北—东西双轴机制,既设立北爱尔兰-爱尔兰跨境合作机构(如南北部长理事会),又成立英国-爱尔兰政府间会议,在主权模糊地带构建身份缓冲带。其三,要求爱尔兰共和军(IRA)解除武装,同时将皇家阿尔斯特警队(RUC)中天主教徒比例从8%提升至30%,并释放500名政治犯。 |

Edward Azar1991年就去世了,因而没能见证21世纪国际秩序的多极化、恐怖主义的兴起、环境冲突的加剧,以及全球治理体系在发展中国家面临的复杂问题。他的PSC越来越多地被红十字等国际组织引用,启发了国际人道法、国际关系领域的变革。

Azar所强调的身份群体(如种族、宗教、文化)在冲突中的核心作用,在后冷战时期得到了进一步验证。亨廷顿的“文明冲突论”在将冲突归因于“文明”的对抗的同时,也从侧面佐证了Azar的观点。同理,Lake & Rothchild等学者的研究也确认了身份群体的安全需求和不安全感在冲突爆发中的核心地位。Azar提出的“基本需求剥夺”理论,即安全、尊严、政治参与和经济发展的需求得不到满足将导致冲突,仍然是后冷战时代分析冲突的重要框架。例如,环境冲突理论中的“剥夺型冲突”直接与Azar的基本需求视角相吻合,而全球范围的资源争夺和发展不平衡现象亦加强了这一理论的解释力。新型冲突越来越表现为持续性、模糊性和去国家化的特征,常常与跨国犯罪网络和非法经济活动交织在一起,则印证了Azar对“嵌入性机制”的思考。

与此同时,PSC理论也面临一系列新的挑战和补充。

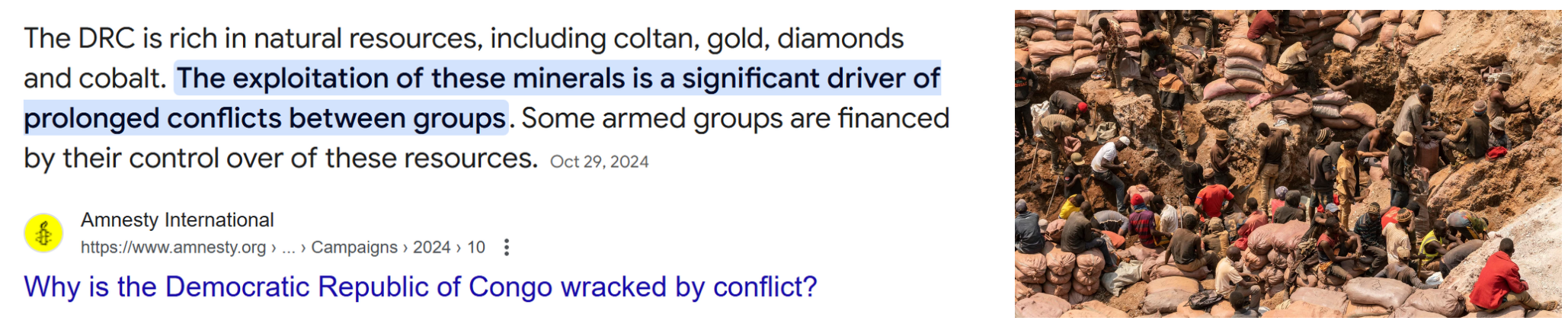

首当其冲地,Azar由于缺乏经济学的背景,对冲突背后的经济动机分析较浅显。Paul Collier提出的“贪婪优于不满”(Greed vs Grievance)理论则指出,许多冲突的延续并非单纯来源于抽象需求的不满(Grievance),而是由“经济利益”的驱动,资源争夺和战争经济是武装团体持续作战的关键动力。

其次,Azar的研究将跨国冲突和国内冲突作为两个联系不大的领域,然而当代的许多冲突都会蔓延至文化、人口构成类似的邻国。布赞(Buzan)提出的区域安全复合体理论(Regional Security Complex)补充说明了国家间安全关系和区域动态如何影响冲突的爆发和延续。

最后,一些学者完全采用了另一个视角,认为当代的国际冲突不仅由治理失败和身份问题推动,还有深刻的全球经济结构性问题。例如,Duffield指出,全球资本主义体系是导致第三世界国家治理危机的罪魁祸首,国际援助则实质上是维护全球资本主义秩序的工具。

针对当代冲突的研究仍在继续,Azar的理论应被看作是一个灵活的基础视角,可与当代的新兴理论共同组成理解复杂冲突的强大工具箱。说到底,我们讨论的并不是抽象的机制,而是实实在在的苦难。

最后,推荐一本书——法国记者让·哈茨菲尔德(Philip Gourevitch)写的《向您告知,明天我们一家就要被杀(We Wish to Inform You That Tomorrow We Will be Killed With Our Families: Stories from Rwanda)》。

在这本书中,可以看到被联合国国际法庭指控在大屠杀期间犯下三项种族灭绝罪和三项反人类罪的胡图族医生自始至终认为自己没有错:“是图西族先动手的,他们谋杀了总统。”可以看到什么是被仇恨扭曲的社会——如果不抢占先机杀了对方,就会被对方杀死,“卢旺达的文化是一种恐惧的文化。”可以看到,种族灭绝并不是秩序崩溃的结果,相反,它是秩序的产物。还可以看到国际社会的无所作为——短暂而漫长的100天内,大国袖手旁观,以“世界警察”自居的美国拒绝承认卢旺达大屠杀是“种族灭绝”,以此拒绝履行联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》。

除非你的资源很丰富,否则你就不能指望国际社会,而我们没有什么资源。我们没有石油,所以我们是不是血肉之躯,或者我们是不是人,都无关紧要了。

直面残忍的事实,会让我们对当代冲突的理解更加深刻。致敬Edward E. Azar,愿爱与和平早日到来。